|

La mia

famiglia era proprietaria di un bar ad Alfonsine la cui clientela era

formata prevalentemente da braccianti, muratori, artigiani e contadini.

Era considerato il più attrezzato; c’era la sala biliardo, la

radio-giradischi e la gelateria. Si trovava nella piazza, dove ce n’erano altri tre:

il Caffè del Fascio (detto “Cafè d’la Beatriz”, situato

all’angolo della piazza, dalla parte opposta al nostro); il caffè

"d’la Niculena", e “Frazché”.

Il nostro bar, detto

“Caffè d’Cai”, aveva la nomea di essere un covo antifascista e

sovversivo; infatti, la maggioranza dei clienti non era fascista, e ogni

giorno facevano vivaci discussioni sull’andamento della guerra, sulle

vittorie che l’Asse, nei primi mesi, otteneva sui campi di battaglia,

cosa questa che li lasciava amareggiati.

Me

li ricordo ancora tutti i nostri clienti di allora, potrei menzionarli

uno ad uno con i loro soprannomi, farei un elenco molto lungo, ma temo

che, se ne lasciassi indietro qualcuno, mi dispiacerebbe. Questi clienti

manifestavano apertamente le loro idee: c’erano repubblicani,

comunisti, socialisti ed anche cattolici, discutevano sulla guerra e sul

pericolo della vittoria nazi-fascista. Avevo imparato a conoscerli fin

da piccolo, quando andavo alle elementari e mio padre era ancora al

mondo. Nelle sere d’inverno, quando si raccoglievano attorno alla

stufa, i più anziani iniziavano a discutere raccontando le vicende

della prima guerra mondiale e i fatti di quell’immediato dopo guerra. Riferendosi poi all’avvento del fascismo, raccontavano gli episodi che

erano accaduti nel paese, dalla distruzione e dall’incendio dei circoli

socialista repubblicano, e del teatro “e’ baracò” dei Gessi, a vari episodi

contro il nostro caffè, alle bastonature e agli assassinii di gente

onesta, colpevole solo di non avere aderito al fascismo. raccontare di un gravissimo episodio avvenuto nella bottega

“Sale e tabacchi” sotto il porticato, prima della rampa del fiume.

Abele Faccani,

segretario del partito fascista di Alfonsine, insieme al fratello, aggredì

Mino Gessi, mentre entrava in tabaccheria. Questi era membro di una

famiglia di tendenza liberale e benestante, da qualche tempo in odio ai

fascisti locali. Il Gessi che girava sempre armato per difendersi da

eventuali aggressioni fasciste, fu buttato violentemente per terra e

malmenato, ma riuscì, con le due pistole che portava sotto il mantello

(la “caparèla”), a colpire a morte Abele Faccani e a ferire

l’altro. Ferito a sua volta, si rifugiò in alcuni casolari di

contadini, e fu aiutato a scappare in Francia. Là svolse attività

antifascista.

|

....

Da sempre, li sentivo fare vivaci discussioni, fin dai giorni in cui

il fascismo era salito al potere....

..

nella bottega “Sale e tabacchi” sotto il porticato, prima della

rampa del fiume...

...

fu aiutato a scappare in Francia. Là svolse attività antifascista...

Mino Gessi negli anni

dell'esilio in Francia

Mino

Gessi a sinistra con Primo Babini

(e’ Pepa) a Nizza a cavallo degli anni '20-'30.

La Lancia Lambda è di

Mino, acquistata dopo anni di lavoro, con la quale faceva servizi, per

campare.

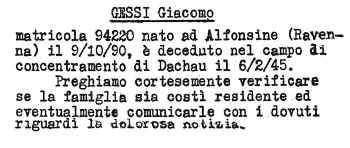

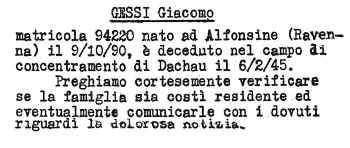

Cagnes-sur-Mer (Nizza) :

la lapide, dedicata ai resistenti morti per la patria, porta anche il nome

di Giacomo (Jacques) Gessi.

I Francesi, a pochi anni dalla fine della

guerra (1948),

dettero a Gessi questo onore.

|

|

Solo nel dopoguerra si seppe della sua tragica morte:

Gessi nel gennaio 1942 era stato arrestato dai fascisti francesi del

governo collaborazionista di Vichy, e incarcerato nel campo

d’internamento a Vernet; poi nell’estate del 1944 fu deportato come

prigioniero politico dai tedeschi a Dachau, dove morì di malattia. Il

suo corpo finì in un forno crematorio, nel febbraio del 1945.

Non era mai più

ritornato né in Italia, né ad Alfonsine.

Ma

il mito di Mino Gessi si era talmente radicato, soprattutto tra la gente

povera, che ogni tanto circolavano voci di qualcuno che l’aveva visto

in paese. Chi al funerale del padre, nel ’36, chi vestito da frate

aggirarsi tra le case del borgo detto “e’ Lazzarètt”. Io stesso

ho creduto di averlo visto coi miei occhi, un giorno del 1943. Era

venuto un signore nel mio bar a prendere un caffè. Un gruppo di clienti

gli si era radunato attorno, sembravano tutti eccitati.

Mia

madre mi disse che quello era Mino Gessi

|

inizio pagina

|

Il

pestaggio di Gusto d’Cabarièl

|

I

fascisti locali attuavano molte “azioni punitive” come questa, a volte

aiutati da gruppi di camerati provenienti dai vicini paesi ferraresi, (Argenta,

Portomaggiore). In quelle

tragiche giornate, lo venni a sapere dai racconti serali al bar, anche il nostro

“Caffè” era stato distrutto, incendiato e saccheggiato per ben tre volte, e

a mio padre e mio zio, quando avevano denunciato ai carabinieri le persone

riconosciute mentre stavano incendiando il bar, era stato risposto che purtroppo

non si poteva intervenire, perché i colpevoli erano capi fascisti; nel caso di

mio padre la sola colpa era di essere un socialista. A quegli episodi se ne

aggiunsero altri: il licenziamento in tronco di mio padre, impiegato

nell’ufficio tecnico del comune, solo perché si rifiutava di prendere la

tessera del fascio.

Molti

clienti del bar furono ricattati per lo stesso motivo e persero anch’essi il

lavoro, ma nonostante ciò avevano ancora il coraggio di difendere le proprie

idee in privato e anche in pubblico, pur consapevoli di andare incontro a seri

pericoli per sé e per la propria famiglia. Per difendersi dalle spedizioni

punitive fasciste, queste persone si riunivano per affrontare insieme il

pericolo di eventuali scontri, che potevano avere luogo lungo la strada. Così

non arrivavano al caffè mai singolarmente, ma in gruppo: c’era il gruppo del

Borgo Gallina, del Borgo Seganti, del Taglio Corelli, del Fiumazzo, delle Borse

e del Borghetto. Arrivavano al “Cafè d’Cai” per incontrarsi e svagarsi un

po’ insieme; per parlare della situazione e tenere sempre viva la questione

dell’antifascismo. Era gente umile, coi calli sulle mani, di poche parole, ma

quello che diceva mi colpiva, e rimanevo ammirato dal coraggio morale che aveva.

Andavo a letto turbato. Mi ricordo che, sempre in quel periodo, una sera dopo

cena, mentre, ancora bambinetto, giocherellavo con Paicca (era il soprannome di

un ragazzo sulla ventina che si chiamava Mario, abitava nei Sabbioni, amico di

mio fratello), entrò un anziano cliente di nome Gusto d’Cabarièl, uno dei

pochi anarchici rimasti, che aveva capeggiato nel 1914 la rivolta della

“Settimana Rossa” di Alfonsine. Gusto stava bevendo il caffè che gli aveva

preparato mio fratello maggiore Mino, quando entrarono quattro o cinque giovani

alfonsinesi, studenti universitari, in camicia nera perché probabilmente quello

era il giorno di una ricorrenza fascista, forse il 22 ottobre.

Si

avventarono su Gusto imponendogli di intonare “Giovinezza, Giovinezza”. Lui

impaurito, rispose di non saper cantare, ma loro insistettero e uno gli allungò

uno scapaccione, facendogli cadere il cappello dalla testa. Quando lui si chinò

per raccoglierlo ricevette un calcio che lo fece barcollare, e, tra calci,

scapaccioni e spinte, lo fecero arrivare in mezzo alla piazza, lasciandolo lì

per terra. Tutti nel bar assistettero attoniti a quella vile e selvaggia

mascalzonata. Io, rivolgendomi a Paicca, chiesi quasi terrorizzato. “Perché?”

Ma lui, che pure era fascista, con la faccia contratta, restò fermo senza

guardarmi e non disse una parola.

inizio pagina

Quand’ero

bambino

Vorrei

ricordare anche un altro episodio che colpì la mia sensibilità di bambino: una

sera, assieme a qualche amico, andammo al cinematografo, il Cinema Teatro

Aurora, che si trovava a cinquanta metri da casa mia. Quella sera proiettavano

"Il segno della croce", un film in costume ambientato in epoca romana.

Eravamo nelle prime file vicino allo schermo quando, nell’intervallo fra il

primo e il secondo tempo, irruppe nella sala un gruppo di alfonsinesi in camicia

nera, abbastanza eccitati, che si sedettero nella fila davanti alla nostra.

Noi

giocavamo facendo qualche schiamazzo e dicendo qualche parolaccia: le solite

cose che si fanno a quell'età. Ad un certo momento, Romanino, l’amico che

sedeva vicino a me, fece una scherzosa pernacchia rivolta a noi. Il più anziano

di quei signori, uno dei gerarchi fascisti di Alfonsine, rivolgendosi

brutalmente al mio amico in dialetto gli chiese, con fare brusco:

“Di

chi sei figlio?” Lui rispose timoroso: “Sono figlio di Cavina e d’la Seraféna”.

Il

padre era un antifascista rifugiatosi in Francia, costretto a lasciare la

propria famiglia ad Alfonsine. Alla sua risposta quello gli allungò di scatto

un manrovescio. Io rimasi impietrito per la violenza di quel gesto; dalla paura

sgattaiolai fuori e ritornai a casa. Ricordo che mio padre si trovava dietro il

bancone del bar e mi chiese:

“Cos’hai

fatto?” Glielo

raccontai. Poi svelto, svelto andai a letto tremante e impressionato.

inizio pagina

|