La

IV e V Festa dell'Uva del '33 e del '34

Durante

la IV Festa dell'Uva tenutasi l'8 Ottobre del 1933, il

podestà Mariani e il Comitato di Alfonsine pubblicarono un

"Numero unico folkloristico vendemmiale" di

otto pagine con vari inserti fotografici (molti dei quali

riprodotti qui) che documentano in modo unico e

assoluto come si svolgeva la festa.

Alla

coreografia rituale del corteo folkloristico dei carri, nel

'34 si aggiunsero de gruppi appiedati e a cavallo, in costuni

storici o tradizionali, e oltre ai carri c'erano anche

birocci, calessi, tricicli e carrozzini opportunamente

decorati di motivi vendemmiali e simboli del fascio, allestiti

tutti in gran segreto per timore di essere copiati. In

entrambe le edizioni furono messi in palio decine di premi in

denaro e distribuiti a tutti i partecipanti diplomi di

partecipazione e cestini di pane e uva 'appositamente

conditi su ricetta del podestà'.

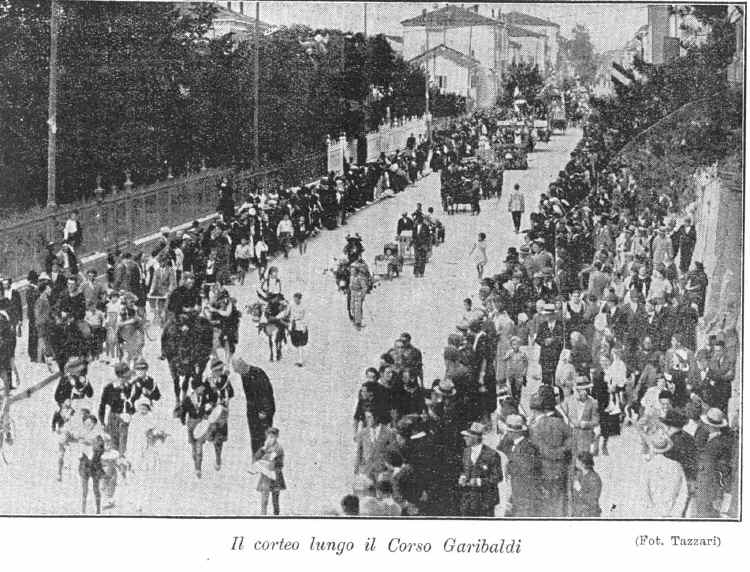

Particolare cura fu

dedicata anche all'apparato scenografico di piazza Monti e di

Corso Garibaldi, dove si svolgeva la sfilata: grappoli e

tralci d'uva, cartelli e strisce multicolori inneggianti al

Duce, bandiere e stendardi, luminarie di vari colori.

Nel

'34 ci furono anche alcune 'originali creazioni: un

gigantesco grappolo collocato dall'industriale [Giuseppe ndr]

Marini al sommo della sua casa e la fontana vendemmiale

felicemente ideata dal Prof. Pasini) (tratto da un

articolo pubblicato in Santa Milizia del 13 ottobre 1933, p.

3)

Secondo

le cronache assistettero alla festa del '33 e poi anche a

quella del '34 circa 15.000 persone.

Venivano

da tutti i paesi vicini e anche da qualche città. Ma quanti

erano?

Così

si chiede in un articolo il segretario del fascio di Alfonsine

Arturo Taroni:

“Quanta

gente ha gremito la piazza (Monti ndr) in quella

indimenticabile giornata? un tale, con cifre alla mano, ha

creduto di potervi rispondere con certezza, fissando in 15.000

il numero dei convenuti alla manifestazione. Calcolando egli

ha spiegato, che i due lati maggiori della piazza misurano

all’incirca m. 80x120: si ha una superficie totale di 10.200

(qui

l’autore ha commesso un grossolano errore di calcolo

perché il prodotto dà 9.600 ndr), escluso dal

computo l’adiacente piazzetta della Chiesa, tenuto conto

della minore densità di folla, valutando a due il numero di

persone per metro quadrato, il totale che ne deriva è sempre

superiore al numero sopra menzionato di 15.000” (due

persone per metro quadro sembrano un’esagerazione, il

fascismo riusciva a piegare anche i numeri al proprio volere .

ndr)

Così

recitava un articolo tratto dal numero unico di un opuscolo in

forma di giornale, pubblicato dai fascisti alfonsinesi

nell’occasione della IV Festa dell’ 8 ottobre anno XI (1933):

Titolo“Sulle

orme del fascismo”:

Il

social-nazionalismo vede nel contadino la pietra più solida

dell’edificio che ospita la società umana. In un recente

discorso Hitler ha affermato essere naturale che la

rivoluzione delle Camicie brune coinvolga nel suo turbine

rigeneratore in modo particolare il ceto rurale; l’elemento

più prezioso della Nazione, che feconda la terra e nutre

l’umanità.”

E'

evidente che la Festa dell'Uva era una manifestazione

di mobilitazione popolare che mirava a creare un altro

tassello di quella liturgia di massa del fascismo, non

smaccatamente politicizzata, e quindi più adatta a influire

sulla mentalità delle masse, ancora diffidenti o

recalcitranti ai messaggi sfacciatamente ideologici.

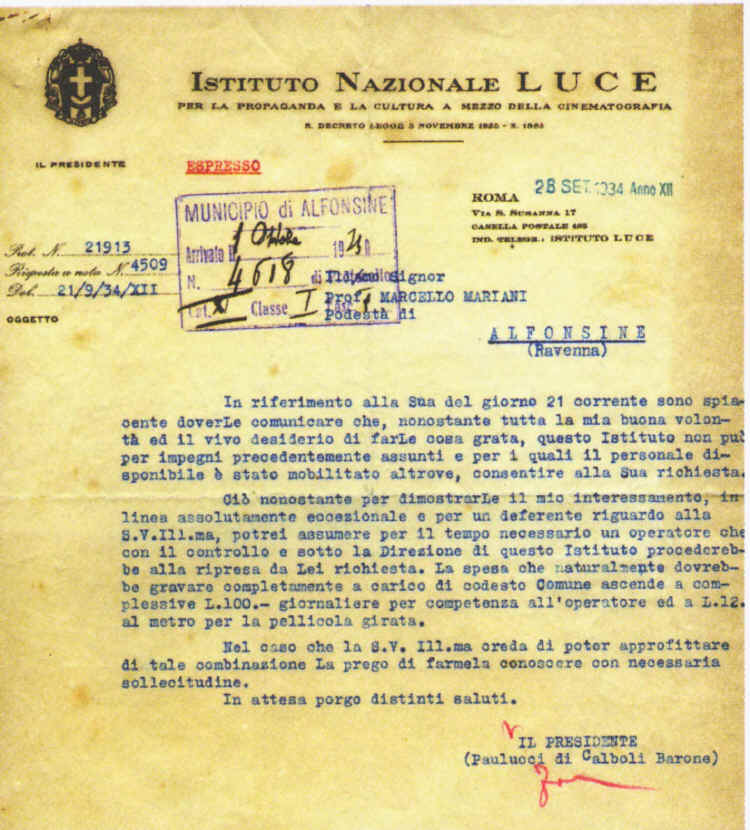

Data

la notorietà a livello regionale raggiunta dalla Festa

dell'Uva di Alfonsine, il podestà Mariani inviò nel 1934 al

direttore dell'Istituto Luce una prima richiesta di ripresa

cinematografica della manifestazione, seguita da altre in anni

successivi: tutte purtroppo con esito negativo.

Ma

era

veramente una festa popolare

a cui tutti gli alfonsinesi partecipavano?

Le

foto dimostrano che era veramente una festa popolare a cui

tutti partecipavano. Il fascismo era ormai affermato e

vincente.

La Festa dell’Uva era posta come alternativa alla

festa dei lavoratori del 1° maggio, che era stata abolita dal

fascismo, e che nei primi anni venti era stata occasione di

scontri violenti anche ad Alfonsine, perché le squadre

fasciste intervenivano alla Festa dei Lavoratori provocando,

manganellando e a volte sparando.

Il

cronista del giornale esprime così il suo giudizio:

“....

vera festa di popolo (Festa dell’Uva ndr), che ha portato un

raggio di luce e un’onda di calore nel grigiore della vita

quotidiana di ognuno. Vera festa civile, ad un tempo, perché

purificata di tutte quelle contrastanti passioni, che

rendevano incivile la festa dei lavoratori, di tempi ormai,

spiritualmente lontani. “Ad maiora!”

Feste

di borgata

Ad

esempio nel quartiere Borse si svolgeva una

festa del borgo,

non nel periodo della festa dell’uva, dove il clou

era nel gioco della Cuccagna.

Qui

non c’era messaggio fascista che potesse passare, né

personaggi in divisa che potessero partecipare, (ci si

imbrattava di grasso e cenere!): qui era proprio la gente vera

del popolo, che si arrampicava su per quel palo per vincere un

prosciutto o un fiasco di vino: lo spirito di un tempo, prima

del fascismo, ritornava del tutto a galla.

E

questo poteva far ancora paura anche a un fascismo, pure

ormai vincente.

Una

festa simile era quella di "Sant'Apollonia" che si

teneva il 9 febbraio lungo il borgo della via

Reale. (E'

l'unica festa tradizionale rimasta ancora oggi 2004)

Nella

Festa dell’Uva però, come si è scritto sopra, venivano coinvolte persone

“importanti” del paese, che non erano fascisti convinti,

ma per le quali era ormai d’obbligo stare al gioco, come il

direttore dell’ospedale Umberto Pasini o l’arciprete don

Liverani.

La

loro collaborazione era strumentalizzata come un messaggio che

tentava in qualche modo di caratterizzare la festa come non di

parte.

Nel

ringraziamento del podestà Marcello Mariani a coloro che avevano collaborato

alla buona riuscita della festa del 1933 si citano espressamente il “Rev.

Dott. Luigi Liverani, Arciprete, che ha benedetto l’uva sulla pubblica

piazza e ha poi ricevuto, con ogni attenzione, una rappresentanza del Comitato

in Arcipretale, per assistere alla Messa , da egli stesso celebrata per

l’occasione.”

E

ancora “il Prof. Umberto Pasini che ha messo a punto e diretto il corteo

perché fosse possibile quella sfilata che, per intelligente disposizione dei

gruppi e delle masse, ha suscitato l’unanime entusiasmo e il vivo consenso

dell’autorità.”

Umberto

Pasini (proprio in quell’anno 1933 si era iscritto al

fascio, insieme a un’altro dottore un po’ recalcitrante, il dott. Preve,

segno che evidentemente non c’erano più spazi per rimanere senza tessera)

scrisse un articolo nel medesimo giornale, in cui tra l’altro elogiava il

ruolo terapeutico dell’uva nella dieta quotidiana, per avere una vita più

sana.

Ma alla

fine indulge anche lui in una tirata propagandistica a favore del duce:

“Perciò

scienza ed esperienza dimostrano,

- così scriveva il dott. Pasini - che il consumo dell’uva deve

essere ogni giorno più allargato, per avvantaggiare la nostra salute ed

allietare la vita dello spirito, coincidendo l’interesse scientifico-sociale

con quello della difesa economica del nostro paese. Così scrive il Duce: I

medici debbono insistere perché la vita si svolga in forma più razionale; ci

saranno allora meno malattie in giro, meno tubercolosi, meno cancro...”.

E concludeva “Sempre e dovunque, fervido istigatore

(Mussolini

ndr), aleggia lo spirito suo!”.

La

VI Festa dell'Uva del 1935

Nell'ottobre

del 1935 era iniziata la guerra coloniale fascista in Etiopia,

che richiese un'enorme mobilitazione di forze militari e

umane. La chiamata alle armi e la conseguente assenza di molti

giovani del paese che 'contribuivano non poco alla riuscita

della festa specie nell'allestimento dei carri,' impedì

che la festa dell'Uva di Alfonsine fosse celebrata 'con

quella grandiosità che era diventata, oramai, un'ammirata e

invidiata tradizione' (dal Carteggio amministrativo 1936,

cat. II, cl 1 Archivio Storico Comunale di Alfonsine),

costringendo il Comune e il Comitato Organizzatore a

predisporre un programma fissato in sobrie manifestazioni.

La

VII Festa dell'Uva del 1936

Questa

festa fu posticipata per consentirvi la partecipazione dei

soldati alfonsinesi dell'81° Battaglione impegnati in Africa

orientale. Nel corteo sfilarono carri che richiamavano la guerra

in Africa come il carro "Faccetta nera" e

"Potenziamento dell'impero" che ottennero il secondo e

il terzo premio. Quest'ultimo, allestito dai Giovani Fascisti,

riproduceva un tucul circondato circondato da bambini in divisa

coloniale e 'mascherati' da indigeni, sormontato da un grande

stendardo con l'emblematica scritta 'te teneo leo'.

Anche

la scenografia del paese venne ulteriormente spettacolarizzata:

sul modello di Roma imperiale fasci littori e severe

colonne sormontate dall'aquila romana' delimitarono

i corsi e gli ingressi principali della piazza.

Coerente

invece col tema vendemmiale della festa fu l'ingegnosa fontana

sprizzante canéna a getto interrotto eretta dal

Dopolavoro aziendale Marini davanti alla propria sede.

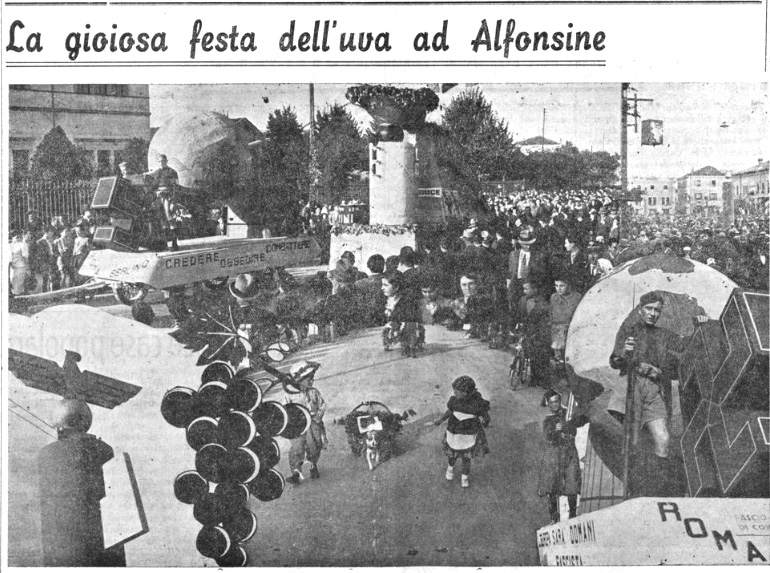

Piazza Monti: festa

dell'Uva del 1936

Il TUCUL e la scritta "Te teneo Leo" era rivolta alla

conquista dell'Eritrea (Abissinia) e alla sconfitta del Re Haillè

Sailassié.

Piazza Monti: festa

dell'Uva del 1936

Piazza Monti: festa

dell'Uva del 1936

Il

corteo dei carri in corso Garibaldi

La

VIII e la IX Festa dell'Uva del '37 e '38

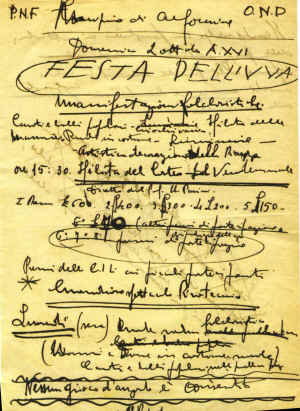

Bozza

di programma per la festa dell'Uva del 1937

Anche

le feste del '37 e '38 ebbero un grande successo con ampi finanziamenti

sia pubblici che privati, festa alla quale 'i cittadini molto

mal volentieri rinunzierebbero, specie i commercianti, che

risentirebbero dei suoi benefici effetti' (così recita la

delibera del podestà Mariani, per motivare la necessità di

continuare tale festa.

Il

comitato organizzatore della IX edizione raggiunse il numero di 26

membri, lo stanziamento comunale fu aumentato a 5.500 lire e i

contributi di enti e associazioni ammontarono a 2.000 lire.

La

celebrazione, che già da alcuni anni proseguiva anche nella

serata del lunedì, si articolò secondo il consueto copione,

con un evidente accentuazione di temi politici come la nascita

dell’Asse Roma-Berlino e poi il Patto d’Acciaio, come si

nota in alcuni dei carri folcloristici.

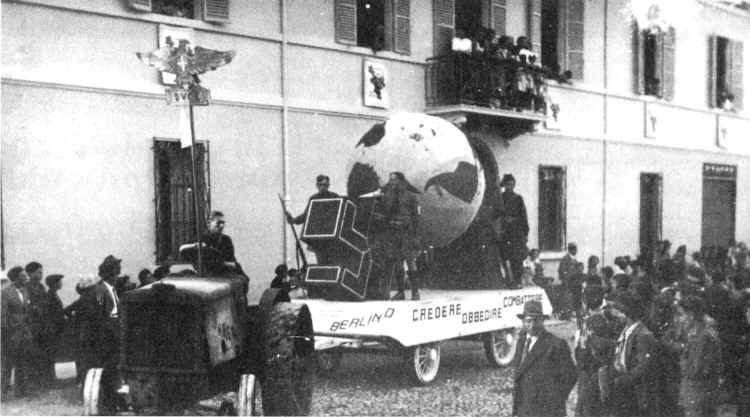

Una

Festa dell’Uva del 1937

L’Asse Roma –

Berlino è propagandata da questo carro

che sta passando sotto la casa dei Santoni, in

piazza Monti

Il

secondo premio lo vinse il carro "Asse Roma-Berlino",

raffigurante un fascio ed una svastica che sorreggevano il

mondo, omaggio in chiave rurale del primo anniversario

dell'alleanza italo-tedesca. Il carro ottenne poi un secondo

riconoscimento: il premio

speciale della giuria per 'la sua alta significazione

politica'.

Dal

settimanale la Santa Milizia del 1937 (n° 41 pagina 2)

Un

carro

della Festa dell'Uva del 1938

mentre passa davanti alla chiesa S. Maria di

piazza Monti

|

Dal

settimanale la Santa Milizia del 1937 (n° 41 pagina 2)

|

|

La

X, XI e ultima Festa dell'Uva del '39, '40 e '41

Nelle ultime

edizioni della festa venne allestito anche un 'parco giochi' dedicato

a forme itineranti di divertimento: molte le richieste inviate al

podestà e conservate in archivio da tutta Italia, per ottenere la

concessione di spazi da adibire a tiri al bersaglio, giostre volanti,

autopiste e spettacoli viaggianti. la IX Festa fu l'ultima

caratterizzata da grandiosi festeggiamenti che avevano affermata la

manifestazione alfonsinese a livello regionale.

Il corteo fu

abolito nella X Festa, e rimase solo il parco giochi e lo spettacolo

pirotecnico.

Dal 1940

l'organizzazione della Festa venne demandata al locale Dopolavoro, che

organizzò per quell'anno una corsa ciclistica in memoria del

compaesano Ettore Rambelli, caduto a Tobruk, e l'anno successivo una

partita di calcio fra le squadre della Gioventù italiana del

Littorio

|