|

II

conte Zanelli si indebitò in modo esagerato per finanziare l'opera.

Ma il nuovo canale iniziato nel 1778 e

inaugurato nel 1782 non ebbe molta

fortuna.

Alcuni privilegi

furono accordati al Conte Zanelli, tra cui quello di piantare alberi sugli argini e sull'orlo

dei fossi delle strade adiacenti al Canale. Furono

piantati 70 mila pioppi, In tre anni le parti essenziali del Canale

erano state completate ed immediatamente l'acqua del Lamone fu fatta

scorrere nel suo alveo tramite un canale proveniente dal fiunme

Lamone presso Faenza, fino a Porta Pia.

Rilevante, ai fini dell'incentivazione del commercio

fu

l'esenzione dai dazi per le merci provenienti sia dallo Stato Pontificio che dagli altri Stati attraverso l'Adriatico e ll Po di

Primaro.

Fieno,

granaglie, legumi e prodotti delle colline. legname da lavoro, canapa, vino e erbe palustri furono i

pochi articoli che si mossero lungo questa via d'acqua, mentre le

torbide del Lamone, che tenevano alimentato il canale, ne causavano

anche il progressivo interramento.

In

più furono costruiti anche otto mulini da grano lungo il canale,

così le merci potevano

solo essere caricate su chiatte e

trascinate, dalle sponde, da coppie di buoi.

Per consentire sia il loro transito

che il lavoro dei mulini, in prossimità di questi ultimi furono

costruite delle chiuse il cui funzionamento riproduceva in piccolo

il sistema adottato per il Canale di Panama.

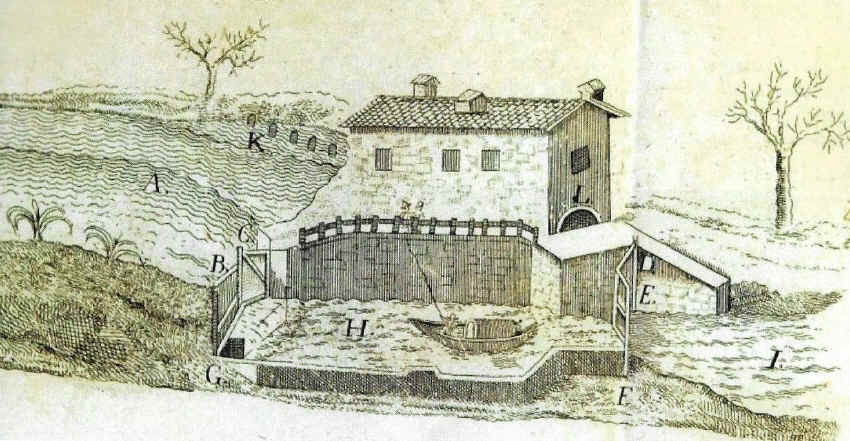

Disegno di un Sostegno o chiusa, di cui ne furono costruite 11 sul tracciato del Canale Naviglio.

Fornito di due porte vinciane (B, E), questo era lo stesso sistema che verrà poi usato anche nel Canale di Panama per navigare aree a diverso livello

(A - I). Costruito vicino ai mulini (L) o ad altri opifici veniva usato anche come traversa per attivare meccanismi generatori di energia (ASR, Sezione di Faenza, Opera del Canale Naviglio Pasolini Zanelli, Vol. III).

(un

click o un tocco per averne un ingrandimento)

I ponticelli, con la

classica struttura a dorso d'asino, avevano la funzione di sostegno

delle porte delle chiuse realizzate per

consentirne la navigazione.

Mantenere la

navigabilità divenne sempre più difficile e costoso.

II comune

stesso di Faenza giunse a disconoscere l'utilità di tale opera,

dopo averla inizialmente sostenuta (ma c'è da dire che il conte

Zanelli aveva avuto uno 'sponsor' di tutto riguardo, e cioè

l'allora Papa Pio VI, di cui era cugino).

Sorsero

questioni gravi tra il comune

di Faenza e il conte sull’uso dell’acqua che doveva tener

alimentato il canale; alla fine tra liti, processi e accomodamenti,

il tutto subì un degrado continuo.

L’opera iniziò nel 1778, prima con la costruzione

delle fornaci per produrre mattoni, poi con gli scavi in dicembre

dello stesso anno, per terminare in tempo di record solo tre anni

dopo, considerando che nell'intero progetto si usarono solo buoi,

aratri ed energia muscolare.

L'opera

fu inaugurata ufficialmente il

20 gennaio 1783, con il conte Zanelli che risalì a bordo di una

barca il tratto da Bagnacavallo a Faenza e una moltitudine di gente

a far da corona al memorabile evento. Pochi

mesi dopo fu lo stesso Papa Pio VI a benedire l’opera pressoché

terminata. Di ritorno da Vienna, il 29 maggio sosta in città per un

breve riposo nell’abitazione del cugino e può quindi recarsi

sulle mura da dove, sotto un arco trionfale eretto in suo onore,

osserva con interesse il canale e le costruzioni della

darsena.

In

quel luogo, a ricordo della visita e su espresso consenso del Papa,

verrà aperta Porta Pia.

Nelle settimane seguenti il canale era già in servizio, anche se ci

vorranno altri sei-sette anni per portare a termine la costruzione

di otto mulini. Apposite chiuse (11) furono sistemate vicino ai

mulini per facilitare il movimento di zattere, simile alle chiuse

poi costruite sul Canale di Panama.

Furono

costruiti quindici ponti "a schiena d'asino", dieci

botti a scifone sotterranee, tre magazzini e abitazioni per i

barcaioli, guardiani ed altri funzionari, cinque maceri per

lavorazione della canapa e del lino.

La

struttura del Canale

Misurava da Faenza al Reno 7.424 pertiche e otto piedi faentini (circa 36 km), lungo gli argini erano stati messi a dimora più di 70mila pioppi.

La spesa totale verrà stimata nel 1815 dall’ing. Giuseppe Morri

in quasi 118mila scudi, calcolando oltre la costruzione del Canale

tutto il resto la cifra si aggirò sui 300 mila scudi romani.

Il dislivello era di 34 metri: 24 m. da Faenza e Bagnacavallo e 10 m. da Bagnacavalio a Magazzeno.

Nel primo tratto le pendenza

media era di m. 0.44 per Km., nel secondo tratto di m. 0.15 per Km.

La portata media

era di litri 2.000 al minuto: la velocità media era di m. 0.33 per secondo. Tale portata di litri 2.000 si

aveva solo per circa sette mesi dell'anno, mentre negli altri mesi discendeva a valori minori, secondo la maggiore o minore siccità. Un particolare

sistema di vasche permetteva il deposito del limo trasportato dall'acqua immessa nel canale.

L'alveo del Canale

fu diviso da nove sostegni (le chiuse) in undici tronchi di diversa inclinazione ed estensione quali richiedeva

la planimetria dei terreni per impedire lo scarico veloce dell'acqua e sostenerla alla superficie quasi

orizzontale all'altezza necessaria per la navigazione. Ma poiché l'acqua fermata dal

sostegno ("chiusa"), per quella che continuamente

sopravveniva, sarebbe cresciuta sempre, aumentando sino a superare le

arginature e si sarebbe poi diffusa per le campagne adiacenti, a scopo di evitare ciò ogni sostegno

("chiusa") venne, nella parte

superiore munito di uno sfogatore il quale riceveva le acque quando

giungessero a sorpassare un regolatore fisso e le mandava nel tronco

inferiore.

Da Faenza

al Magazzeno del Reno ricordiamo che i magazzini erano tre: uno all'inizio, uno a metà, situato fuori di

Bagnacavallo, e uno alla fine, a Magazzeno, appunto.

Sulla strada al lato sinistro del

Canale per una lunghezza di Km. 16 fino a Bagnacavallo si trovavano sette sostegni

("chiuse")

con cinque

mulini; da Bagnacavallo sino al magazzino situato alla destra del Po di

Primaro, in vicinanza allo sbocco del canale per una lunghezza di Km. 17

esistevano quattro sostegni, con altri tre mulini.

Terminata

l'opera nel

1788, nel 1790 era già in crisi.

"Nel 1789 furono caricate e scaricate, nel porto del Naviglio, 304 barche di mare con 40.729 colli di mercanzia; nel 1790, 492 barche con 67.136 colli di mercanzia.

(così scrisse Pietro Alberto Zanelli Quarantini, "il Canal

Naviglio Zanelli", Bologna, 1923).

Il canale non era stato costruito nel pieno rispetto

delle clausole contenute nel chirografo pontificio e - affermarono i

più critici - da opera di pubblica utilità aveva finito per

trasformarsi in un monopolio dei Zanelli.

Il transito avrebbe dovuto essere consentito a tutte le barche,

salvo il pagamento di dazi o pedaggi, ma in realtà i ponti in

muratura lo rendevano di fatto impossibile. Le sole a poter

percorrere il canale erano le chiatte fatte costruire dal conte

Zanelli, prive di strutture soprelevate e cedute in nolo.

Furono

queste limitazioni e le conseguenti controversie a far perdere ben presto di

importanza al Naviglio e a non consentirgli di costituire quel

fattore di sviluppo e di prosperità

nel quale tanti avevano sperato.

Fallito l'obiettivo del trasporto

dall’Adriatico al Tirreno, Zanelli si preoccupò del funzionamento

degli otto mulini da grano costruiti lungo il canale, da cui trasse

un sufficiente guadagno, ma non tale da compensare la delusione per

l’insuccesso della sua impresa: amareggiato e deluso, e per di più colpito

dalla malaria, morì a Roma il 19 gennaio 1792 trovandovi sepoltura

in S.Onofrio.

Nel

testamento dispose che ogni anno le entrate del canale Naviglio e

delle attività che sullo stesso erano sorte, detratte le spese,

fossero ripartite in misura uguale e che una delle due parti venisse

“erogata in sovvenimento ed a soccorso dei poveri di Faenza”.

Un atto da grande benefattore, ma

di nuovo i problemi non tardarono

a manifestarsi.

Non

aveva mai contratto matrimonio, per cui nomino suo erede,

la sorella

Giacoma, vedova del Conte Pietro Pasolini di Cesena, con l'obbligo di passare l'eredita intera al di lei figlio Antonio

Pasolini,

che al proprio nome unì

quello dello zio, donde il sorgere d’una nuova branca di questa

casata, i Pasolini Zanelli.

La vertenza fra

l’Amministrazione pubblica faentina e la Congregazione del canale,

che lo gestì dopo la morte del conte Zanelli, si protrarrà per

decenni.

Secondo il testamento di Scipione Zanelli, per il Canal

Naviglio fu composta una Congregazione con a capo Pasolini Zanelli, che aveva, tra

l'altro, obblighi di beneficienza, come si è visto sopra.

Nel 1860, a causa della costruzione della ferrovia, il

canale non si utilizzò più per la navigazione, ma solo per il

funzionamento degli otto mulini.

Essendo il Naviglio alimentato dalle acque del Lamone scorrenti nei canali di Faenza ed avendo la chiusa, che immetteva l'acqua nel

canale, causato danni rilevanti al terreno circostante, il Comune di Faenza tentò a lungo di subentrare nella proprietà del Naviglio. Vi riuscì solo

quando, alla morte del Conte Senatore Giuseppe Pasolini Zanelli, avvenuta il 12 marzo

1909, i suoi beni vennero posti all'asta dall'erede. (Si veda la ratifica della delibera della Giunta da parte del Consiglio Comunale in data 2 giugno

1910).

Infine, un decreto del

ministro dell'Interno 8 marzo 1914 stabilì fra l'altro che la Congregazione del

Canal Naviglio Zanelli, con sede nel Comune di Faenza,

fosse dichiarata limitatamente alla metà del suo patrimonio destinato a beneficio dei poveri, istituzione di pubblica beneficenza.

IL

PERCORSO DEL CANALE NAVIGLIO

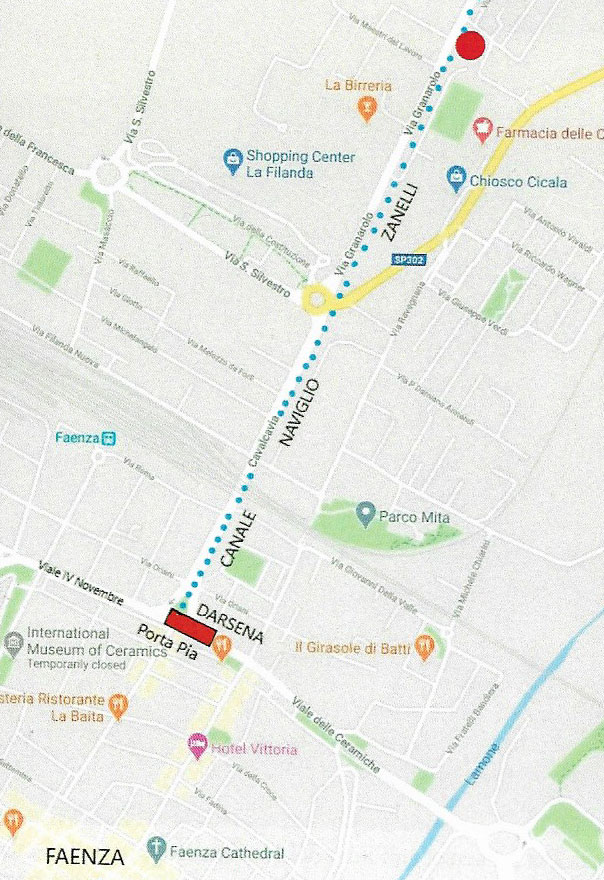

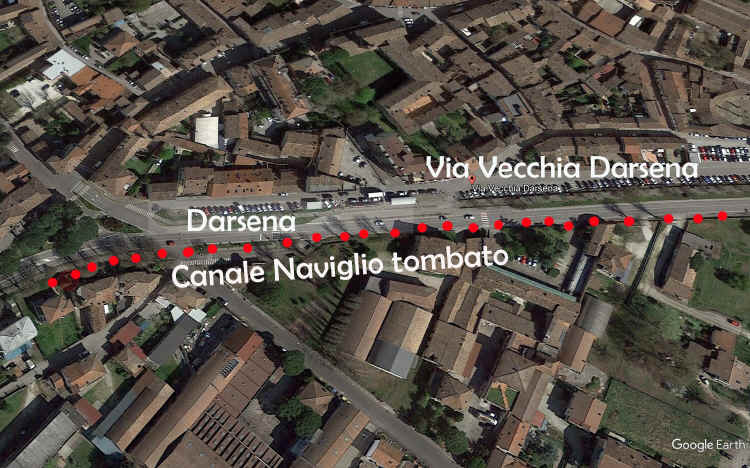

Il Canale iniziava a Faenza con la darsena presso Porta Pia dove furono costruiti appositi magazzini per le derrate e manutenzione.

Il

canale Naviglio qui sopra all'inizio a Faenza,

il

campanile sullo sfondo è quello della chiesa di S. Chiara.

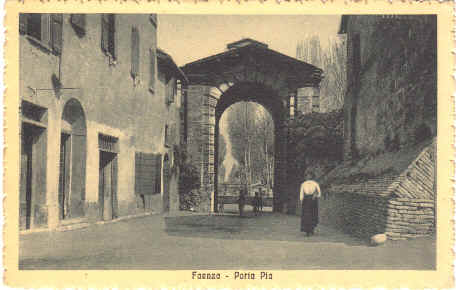

Il

canale Naviglio alla darsena di Faenza,

con la

veduta

di Porta Pia. Oggi

corrisponde alla zona di piazzale Sercognani.

DA

FAENZA A GRANAROLO

Dopo Borgo San Rocco il Canal Naviglio seguiva a est la via Granarolo.

Qui c'era il primo degli otto mulini, il Mulino San Rocco (poi Morini), uno

dei due ancora esistenti.

Veduta

del Canale Naviglio nel Borgo San Rocco a Faenza ad est di Via Granarolo, visto dal nord.

Si vede il primo Sostegno (o Chiusa) di fronte al Mulino San Rocco, poi Morini, da un disegno di Romolo e Tancredi Liverani del 1840:

mostra anche sulla sinistra il canale emissario del mulino e le porte vinciane, parzialmente aperte. Sullo sfondo a sinistra è visibile il

campanile della Chiesa di S. Ippolito e al centro Porta Pia.

Il

canal Naviglio qui è stato tombato:

il mulino funziona a energia elettrica A

Granarolo

Il

canale Naviglio a Granarolo alla

fine '800.

Gli

argini del Canal Naviglio servivano come pascolo

per i greggi di pecore

DA

GRANAROLO A BAGNACAVALLO

Il

Canal Naviglio a Bagnacavallo alla fine '800.

Da Faenza,

dopo Granarolo il Canale proseguiva,

e prosegue a tutt'oggi, verso Bagnacavallo alla destra della SP 8 che lo

accompagna, dopo aver passato dalla darsena di Bagnacavallo presso Porta Superiore e ad est della

città. Qui era stata costruita la Darsena, con magazzini per merci e un

mulino ad acqua (demolito nel 1862)

Il "Vecchio Mulino" o "Mulino

Randoni" a sud di Bagnacavallo.

Unico degli otto mulini con canale centrale, mentre gli altri avevano una canaletta secondaria con successivo canale di rientro a nord del mulino, per non ostruire la navigazione. Questo mulino fu costruito dopo il 1860, quando ogni forma di navigazione commerciale era cessata per insabbiamento del canale.

Mulino

detto di Porta Superiore sul Canale Naviglio Zanelli

(foto del 1915).

Questo mulino fu costruito nella seconda metà del XIX secolo, dopo che era stato demolito il mulino della Darsena nel 1862. A questo punto la navigazione aveva perso la sua importanza, definitivamente abbandonata nel 1860, perciò il canale poteva passare al centro del mulino (foto di Don Cesare

Proni)

DA

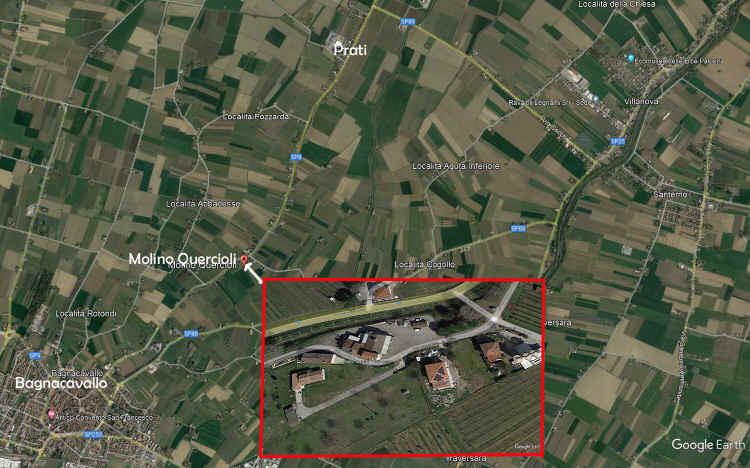

BAGNACAVALLO A VILLA PRATI

A

nord di Bagnacavallo, verso Villa Prati, sulla destra del Canal Naviglio, si

trova il secondo degli otto vecchi mulini rimasto in funzione: il Molino della

Viola (poi Molino Quercioli)

Molino della Viola (poi Molino Quercioli) su Via Destra Canale tra Bagnacavallo e Villa Prati (foto Giovanni

Baldini)

Macine

antiche del molino

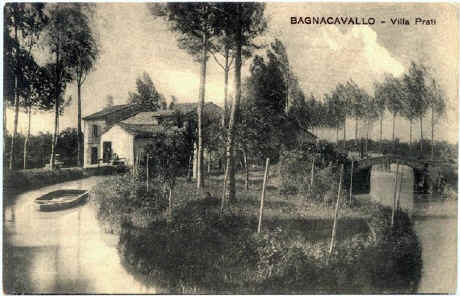

A

Villa Prati c'era un altro degli otto

molini del Naviglio.

Oggi non c'è

più il mulino, ma è la sua costruzione è diventata una residenza

privata. è

rimasto il ponticello ad arco.

(un

click o un tocco per averne un ingrandimento)

|

|

|

Nella

prima foto sopra a destra si vede il ponte del mulino di Villa

Prati. è lo

stesso

ponte che è rimasto in piedi ancora oggi (foto 2)

Si

vede anche in entrambe le foto una delle zattere a fondo piatto, dette

"sandaloni" perché

costruite a forma di "ciabatta": venivano

appositamente noleggiate e potevano essere usate per navigare.

Le

foto sotto mostrano il ponticello in varie fasi fino al suo

recupero, e in alcune si vede l'edificio residenza privata,

che un tempo era il Molino.

(un

click o un tocco sulle foto per averne un ingrandimento)

|

|

|

|

|

|

|

Il

ponte del molino di Villa Prati ristrutturato nel

2018

DA

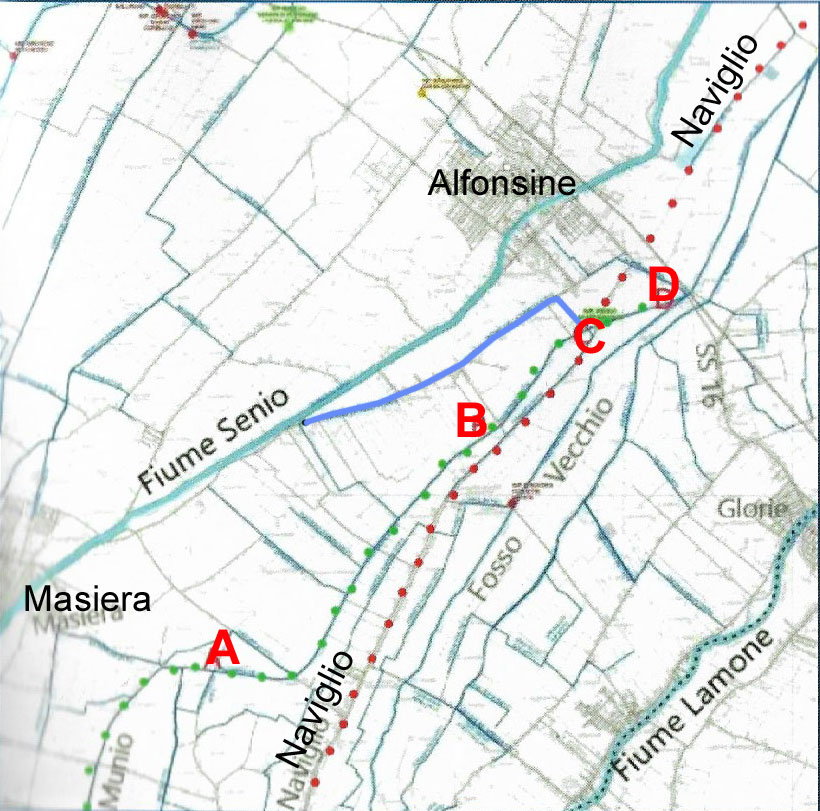

VILLA PRATI AD ALFONSINE

Il Canal Naviglio

da Villa Prati arriva

fino alla Via Reale (SS 16) per poi immettersi nel Po di Primaro a nord-est di

Alfonsine.

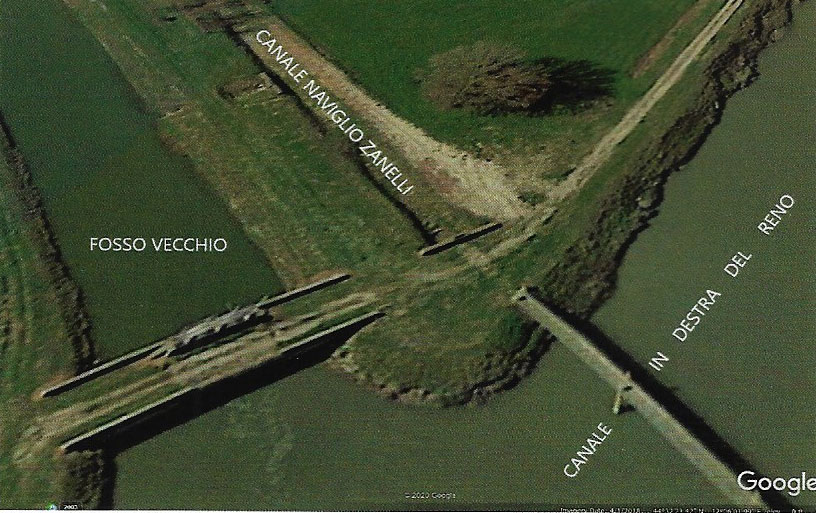

Punteggiato in verde il corso finale del Fosso Munio; in rosso il corso del Canale Naviglio.

A: incrocio di Via Stradello con Via Sinistra Fosso Munio;

B: incrocio con Via Bastogi;

C: sotterranea tra Naviglio e Fosso Munio;

D. confluenza del Fosso Munio col Fosso Vecchio.

Prima di incrociare il Canale Naviglio il Fosso Munio riceve tutti i canali di scolo della zona Rossetta alla sua sinistra

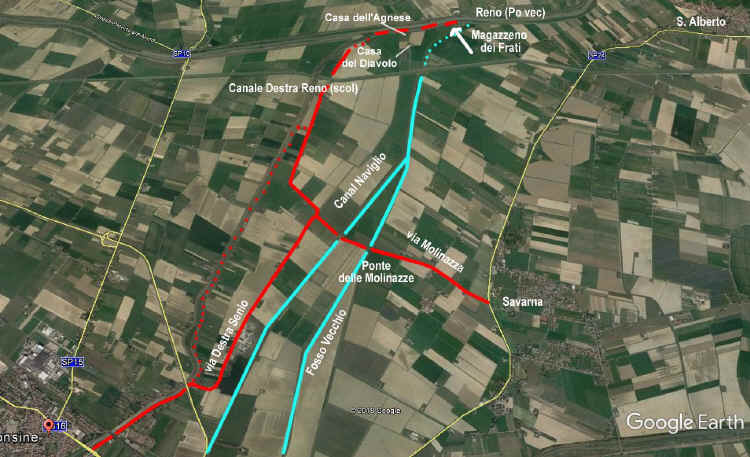

Un

Mulino alla fine del Canale Naviglio

La

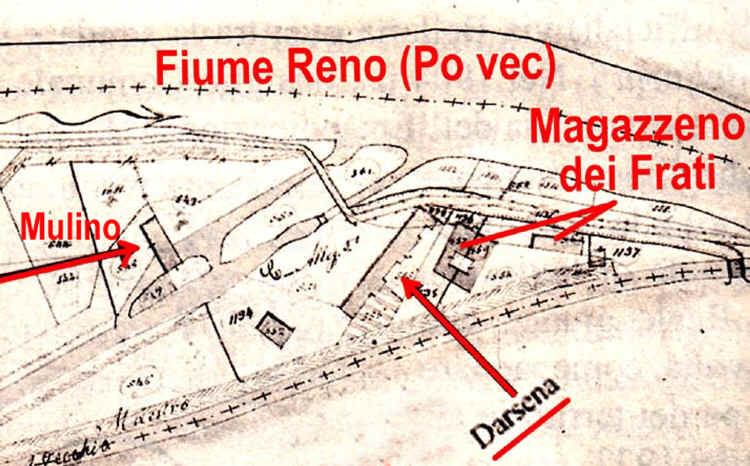

mappa del catasto napoleonico del 1807-08,

qui sopra riprodotta, mostra

che in questa parte finale del Canal Naviglio che c’era un mulino e

per questo il canale prendeva qui anche il nome di "Canale del Molino".

Subito dopo c'era una specie di darsena per barche, e due edifici che erano

probabilmente i vecchi magazzini dei frati di S. Maria in Porto.

Fu realizzato

anche un oratorio dedicato all’Immacolata Concezione, che andò distrutto con la

seconda guerra mondiale.

Nella

foto sopra i ruderi dell'antico oratorio al Magazzeno,

conservati presso due case

private

Per

giungere a questo molino da Alfonsine si percorreva a tratti l’argine destro

del Senio e quando c’erano piogge diventava impercorribile.

Vi erano diverse

carraie per arrivare all’argine del Reno, e nel 1867 si fecero lavori per

sistemarne alcune.

Ad

Alfonsine allo

sbocco del Canale Naviglio nel Po di Primaro era stato realizzato un oratorio

Alla

foce col Po di Primaro (poi Reno)

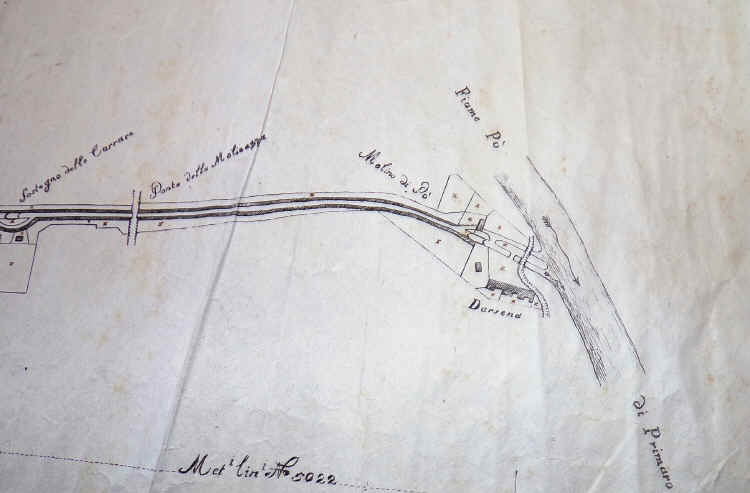

Nella mappa qui sopra del 1838 si vede lo sbocco del canal Naviglio nel Po di Primaro in

località Magazzeno ad Alfonsine, con le scritte: "Darsena, Molino di Pò

e Ponte della Molinazza e Sostegno delle Carrare"

(un

click o un tocco sulla mappa per averne un ingrandimento)

Questo

molino era più importante di quanto si possa immaginare perché ancora nel

1878 serviva “moltissimo ad una gran parte del territorio alfonsinese a

destra del Senio – si legge in un documento del 1878 dell’Ing. Capo

del Genio Civile - e ad una gran parte del territorio di Ravenna

cioè alle ville di Mezzano Savarna e soprattutto Sant’Alberto.”

|