|

Un

libro sulla Settimana Rossa alfonsinese

Quando Alfonsine

divenne famosa

(scritto da Luciano Lucci)

|

| La

festa dello Statuto |

|

"Non

v'è dubbio che se Ancona fu il centro irradiante della Settimana Rossa,

Alfonsine ne rappresentò per molti aspetti l'apoteosi, il luogo insieme

fisico e simbolico, dove il miraggio rivoluzionario raggiunse il culmine,

rendendo il nome di questa piccola cittadina a nord ovest di Ravenna

celebre in tutta Italia" (da "Settimana Rossa e dintorni di

Alessandro Luparini)

|

|

La data del 7

giugno era quella in cui i monarchici celebravano

la festa dello Statuto. Da socialisti, anarchici e repubblicani è vissuta

come una ricorrenza di propaganda militarista.

Si

tenne un comizio in piazza Monti "pro Masetti", su iniziativa

degli anarchici locali, con l'adesione dei socialisti e dei repubblicani.

Intervennero Meschi, segretario della Camera del Lavoro di Carrara e Bacci,

segretario della Camera del Lavoro di Ravenna.

|

|

Analoghe

manifestazioni antimilitariste si tennero da vari mesi in varie parti d'Italia, contro le

Compagnie di Disciplina e per la liberazione delle vittime del militarismo:

Augusto Masetti e Antonio Moroni. Una grossa manifestazione fu attuata a Villa Rossa, sede

repubblicana di Ancona, dove parlò Pietro Nenni, allora dirigente

repubblicano, e Enrico Malatesta, vecchio storico esponente

dell'anarchismo italiano.

La

protesta fu contro la guerra di Libia e per l'abolizione delle Compagnie

di Disciplina nell'esercito, motivo per cui il soldato Masetti aveva

sparato a un suo superiore.

|

|

Ad

Ancona

(clicca

o tocca per

maggiori dettagli)

un comizio fissato

nella mattinata, che doveva svolgersi in Piazza del Papa, ma che era stato

proibito, dato che pioveva, venne spostato dai dirigenti dei partiti, al

pomeriggio alle 16, a Villa Rossa, sede dei repubblicani di Ancona.

Gli aderenti ai

partiti di estrema sinistra, repubblicani, anarchici, socialisti, si

trovarono alla Villa Rossa per ascoltare diversi oratori. Erano presenti in circa cinquecento,

in maggioranza anarchici e repubblicani.

Poco dopo le 18 il

comizio ebbe termine. All'uscita della gente si

formò una specie

di corteo. Molti volevano andare a manifestare in piazza Roma, dove si

teneva un concerto

militare. Sulla

strada c'erano carabinieri ed agenti che dovevano impedire il formarsi di

un eventuale corteo diretto al centro. Un gruppo di giovani tentò di passare.

Nell'inevitabile

scontro le pallottole dei carabinieri colpirono a morte tre giovani

lavoratori:

due

repubblicani Antonio Casaccia di 24 anni

e Nello Budini di 17 anni,

che morirono

all'ospedale, e l'anarchico Attilio Giambrignani, di 22 anni, morto sul

colpo.

Episodi tragici di questo tipo erano

accaduti sovente in quegli anni. Quello

di Ancona fu la goccia che fece

traboccare il vaso.

|

|

La

notizia arriverà solo con i giornali del mattino seguente

|

|

I

soldati dell'esercito regio di presidio ad Alfonsine non ebbero alcun motivo di

intervenire.

|

|

|

Comizio

per Masetti:

chi era?

|

| Contro

manifestazione

ad Ancona a Villa Rossa di repubblicani, anarchici e socialisti |

| Contro

la guerra di Libia e le Compagnie di Disciplina |

| Ad

Ancona i carabinieri sparano sulla folla: 3 morti |

| Ad

Alfonsine la notizia arriverà il giorno seguente |

| La

serata ad Alfonsine è calma |

|

Lunedì

8 giugno 1914 |

| La

notizia viene appresa dai giornali |

Quando

le masse popolari alfonsinesi lessero sui giornali cosa era successo ad

Ancona si diffuse commozione ed ira. I partiti si riunirono a attesero

indicazioni da Ravenna.

|

| Sciopero

generale per il giorno dopo |

A

Forlì, Ravenna, Cesena, Faenza, Fabriano, Falconara, Senigallia e in

altre città e paesi delle Marche e della Romagna, come pure Roma,

Firenze, Milano e Napoli operai e masse popolari entrarono in agitazione e

proclamarono lo sciopero generale per il giorno 9, a cui si accoderà la

dirigenza nazionale della Confederazione del Lavoro e le Direzioni

Centrali dei Partiti Repubblicano e Socialista.

|

| Bandiere

a mezz'asta abbrunate. |

In paese c'era calma totale, ma era solo apparente. Furono esposte bandiere

a mezz'asta abbrunate, nelle sedi dei partiti, e anche nel Municipio.

|

| Calma

apparente in paese |

Alla sera, vista la calma il plotone di fanteria partì verso la ferrovia.

|

| Primo

assembramento di folla in piazza Monti |

Mattino:

Ad Alfonsine, come in altri paesi e città della Romagna, diffusasi la

notizia dei gravi fatti di Ancona e della mobilitazione generale, si

costituì un Comitato Rivoluzionario di socialisti, anarchici,

repubblicani e sindacalisti che organizzò la protesta e aderì allo

sciopero nazionale indetto dalla Confederazione Generale del Lavoro.

Fu pubblicato un

manifesto - come scrive Alessandro Luparini su "Settimana Rossa e

dintorni"- della Camera del Lavoro repubblicana firmato da segretario

Ferruccio Mossotti, in cui si esortava tutti i partiti popolari a

coalizzarsi contro "il rifiorire delle novantottesche aberrazioni

reazionarie" ed a levare un "severo monito ai violentatori della

libertà" (La minuta di questo manifesto datata Alfonsine, 9 giugno

1914, si trova nelle carte dell'Avv. Mario Ricci, oggi di proprietà del

sig. Giovanni Valentinotti. In copia presso AISREC).

Con suono di corni, fu chiamato

tutto il popolo in piazza Monti.

Dopo

brevi discorsi e fu preparato un apposito palco per gli oratori.

Verso mezzogiorno

un gruppo di rivoltosi anarchici lanciò slogan per incendiare municipio e

chiesa, qualcuno scrisse sul muro del circolo monarchico “Viva Masetti,

abbasso l’esercito”.

Poi essendo

mezzogiorno in punto, ora di andare a pranzo, l'esortazione a non

commettere vandalismi, fatta da alcuni membri del Comitato Rivoluzionario

fu ascoltata:

il pranzo ad Alfonsine è sacro!

Tutto proseguì

lietamente nel primo pomeriggio.

|

| Comizio

di Mossotti e Garavini

Prima

penetrazione nella chiesa

Don

Serafino Servidei col cappellano Antonio Pattuelli (Patvél)

"Brasulina", dopo

qualche anno

dalla "Settimana Rossa" soldato

nella 1° guerra mondiale.

Il barbiere "Brasulina" davanti al negozio in piazza Monti

|

Alle

17 un inconsueto suono delle campane annunciò il comizio.

Pomeriggio:

In Piazza Monti si tenne un comizio, organizzato dai socialisti in

cui parlarono Ferruccio Mossotti di Alfonsine, segretario della Camera

Gialla (repubblicani) e il sindaco di Alfonsine Camillo

Garavini, socialista.

Il comizio fu annunciato col suono delle campane.

Infatti un gruppo di manifestanti di tutti i partiti, ma "in

prevalenza anarchici" (dalle memorie del parroco don Tellarini)

entrò nel cortile della canonica.

Alcuni anarchici

erano entrati in chiesa, sfondando la porta della sacrestia.

"Penetrati da

lì nel campanile suonano le campane, nonostante che anche il sindaco

tenti di allontanarli" (relazione della Pubblica Sicurezza).

Pare che stessero

anche per strappare il grande Crocefisso appeso al muro, quando il pianto

disperato di alcuni bambini presenti li fece desistere.

Il

piazzale della chiesa, com'era all'epoca in cui avvennero alcuni degli

episodi descritti nel diario del parroco Don Luigi Tellarini

Il cappellano

Don Mario Bonetti, in seguito a una discussione con alcuni del gruppo, si

prese uno scapaccione e una spinta violenta che lo scaraventò in mezzo al

cortile.

L'altro

cappellano don Serafino Servidei fu colpito, a suo dire, da una pietra lanciatagli

contro da Alfredo Ballardini, barbiere, detto “brasulina”, che gli

produsse la rottura di una costola, secondo il referto del dott. Pasini

che lo visitò all'ospedale.

Gli atti processuali documentarono che fu un

altro, e non "Brasulina", a lanciare quel sasso.

|

| Nel

comizio si usano parole di fuoco per incitare gli animi |

In

piazza le parole degli oratori incendiarono gli animi.

Le parole

degli oratori tendevano a scaldare gli animi, secondo la filosofia del

socialismo massimalista del tempo: sparare alto a parole e frenare nei

fatti.

Dalla sintesi

del rapporto del colonnello dell'esercito si legge:

"incitamento alla guerra civile, vilipendio delle istituzioni,

istigazione a delinquere".

|

| Corteo

per Corso Garibaldi |

Finito

il comizio si formò un corteo lungo Corso

Garibaldi, in testa i repubblicani con Ferruccio Mossotti (alfonsinese e

segretario della Camera Gialla), poi i socialisti col sindaco. Arrivati al

ponte sulla via Reale, alcuni cercarono di spingere il corteo verso la

Stazione, ma i socialisti tornarono verso la piazza, tirandosi dietro

tutti gli altri. |

| Nuovo

comizio e invito all'indomani a manifestare a Ravenna |

In

piazza di nuovo sul palco

salì il Mossotti che

terminò il comizio invitando tutti anarchici, repubblicani e socialisti

per il giorno dopo il 10 giugno alle ore 9 a Ravenna, dove si sarebbe

tenuta una grande manifestazione.

Il sindaco dal

palco confermò l'invito del Mossotti. |

| 10.000

manifestanti a Ravenna |

La

mattinata scorreva tranquilla, perché in molti

erano andati a Ravenna.

I negozi erano

aperti. Anche il sindaco era a Ravenna e sarebbe tornato alle 11,30.

In chiesa fervevano

i preparativi per la solenne processione del Corpus Domini che in

quell'anno cadeva l'11 di giugno.

La chiesa era

addobbata con i paramenti più belli e ricchi: tovaglie con pizzi ricamati

in oro e seta dalle suore di

S. Chiara di Faenza, baldacchino pure di seta e oro, argenterie ecc... |

| Primi

scontri a Ravenna... |

A

Ravenna confluirono in bicicletta, sui carri dei birocciai e su altri

mezzi, più di 10.000 lavoratori, per lo più braccianti e mezzadri di

fuori Ravenna. Parlarono esponenti della Camera del Lavoro, socialisti,

repubblicani e anarchici. |

| ...

davanti alla Prefettura

Muore,

colpito alla testa da una bottigliata, un commissario di Pubblica

Sicurezza |

Al

termine del comizio, gli scioperanti si portarono in massa in piazza del

Popolo davanti alla Prefettura. Qui accaddero i primi scontri con le forze

dell'ordine. |

| Un

commissario di Pubblica Sicurezza e un colonnello dei Carabinieri furono

colpiti con bottiglie di vetro e bastoni. Giuseppe Miniagio, il

commissario, colpito alla testa da una bottiglia di seltz, morì dopo

qualche giorno. In tutta

Ravenna i soldati erano poco più di 300. In quell'occasione il tenente

alla guida dei carabinieri non diede ordine di aprire il fuoco. |

| Qualche

devastazione e piccoli scontri |

Ci

fu qualche scorribanda per le vie del centro di Ravenna, con alzata di

barricate qua e là, devastazione di due chiese: alcuni mobili furono bruciati

nella piazza, furono tagliate le linee telegrafiche, e ci fu da parte

dell’esercito una scarica di 80 colpi di fucile contro la Casa del

Popolo repubblicana.

Alla sera la

tensione calò. |

| Raduno

di folla ad Alfonsine |

Ad

Alfonsine, alle ore 16, la folla, comprese donne

delle varie leghe e i bambini vocianti, si radunò in piazza Monti.

Il suono dei

corni ne diede l'annuncio.

|

| Il

Comitato rivoluzionario |

Il

Comitato rivoluzionario si presentò come un gruppo serrato al centro della piazza. A

capo c'era il sindaco Garavini (secondo quanto scrive il parroco) |

|

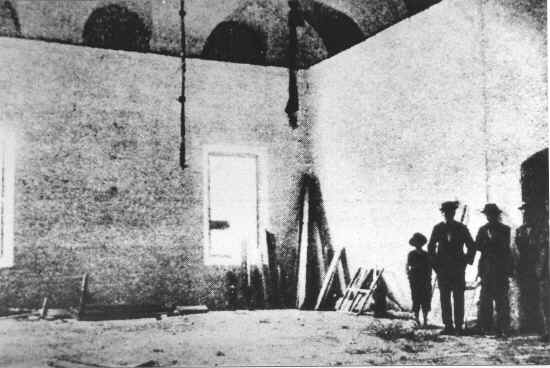

Bruto Marini

Il Circolo Monarchico

distrutto: a terra i resti del bigliardo. Sul muro le scritte

"W Masetti" "M l'esercito".

A sinistra il manipolo di carabinieri di Alfonsine e a destra alfonsinesi in

posa, forse gli stessi della rivolta.

Quel

palazzo fu acquistato poi da Tancredi Minarelli detto Plopi, anarchico,

che lo adibì deposito del suo carro funebre, a stallatico e a monta per

cavalli.

Ai piani superiori creò camere da affittare a gente povera.

Giuseppe

Marini acquistò nei primi anni '30 da Plopi l'edificio, per usarlo come fabbrica

per la produzione delle sue biciclette, poi delle moto "Marini"

e infine delle macchine stradali. La dicitura "Palazzo

Marini" è un'invenzione degli anni 2000, cioè da quando si è

sentito parlare di "donazione". Infatti

recentemente (2004) l'edificio è stato donato al Comune, dai

proprietari Fayat, ristrutturato, e adibito a

un centro culturale.

|

Una

voce incontrollata:

"C'è la rivoluzione!"

Non

era vero,

però... ci vollero credere

Un ricco

proprietario terriero di Alfonsine, il cav. Bruto Marini, che viveva a

Roma dove aveva ottenuto la gestione del trasporto pubblico della città

coi tram trainati da cavalli, era appena arrivato ad Alfonsine la notte

precedente con tutta la famiglia. Aveva viaggiato con la sua De Dion Buton,

la prima auto apparsa in paese.

L’auto

De Dion Buton dei Marini in una foto di due anni prima, del 1912, nel

parco della loro Villa di Alfonsine, con due dipendenti alfonsinesi

(Malvina e Nando Troncossi)

Qualcuno

andò in giro a raccontare che fossero fuggiti da Roma perché era

scoppiata la rivoluzione. Tanto bastò perché girasse la voce che il Re e

la Regina erano fuggiti e che la Monarchia era caduta. Gli alfonsinesi non

ci pensarono due volte (forse per paura di svegliarsi dal sogno).

La

voce, incontrollata e non vera, della caduta del Re e della nascita della

Repubblica si diffuse tra tutta la popolazione e nei paesi vicini, che

decisero di fare come quelli di Alfonsine.

“Furono

sbarrate le vie – racconta il parroco Don Tellarini – con

grosse catene e in capo ad ogni via stavano due guardie rivoluzionarie col

fucile alla spalla con ordine di intimare « alto là » a chiunque non

avesse il lasciapassare del Comitato. Il sacrestano della chiesa,

Patuelli Antonio, ottenne anch'egli il suo lasciapassare che io stesso –

continua don Tellarini – ebbi in mano e

che era così concepito: «Si rilascia il seguente lasciapassare al sig.

Antonio Patuelli perché non sia toccato nella sua roba e nella sua

famiglia. Firmato: il Comitato rivoluzionario », e seguivano i nomi.”

Circolo

Monarchico di Alfonsine

(Interno)

dopo l'assalto

|

| Il

comizio

Il

municipio di Alfonsine e la piazza Monti dove si radunò la folla per i

comizi durante la Settimana Rossa

|

Alle

17,30

Al

comizio in Piazza Monti dovevano parlare il sindaco e

Ferruccio Mossotti. Correva voce che a Ravenna stava scoppiando la

rivoluzione.

All'entrata

del Palazzo Municipale, dove era stato eretto in precedenza un palco,

iniziarono a parlare gli oratori.

Il

primo fu il sindaco Garavini che, da navigato comiziante, arringò la

folla (queste parole furono la testimonianza lasciata dal parroco che

stava origliando da dietro le persiane della canonica e sono probabilmente

state esagerate ad arte per mettere in cattiva luce il sindaco e gli altri

organizzatori delle manifestazioni):

"Compagni!

Lavoratori! Finalmente Vittorio Emanuele è caduto! Finalmente è caduto

l'odiato governo della borghesia! Finalmente comandiamo noi! Siamo noi ora

i padroni della situazione e del governo! Andate nelle case e tirate in

petto alla borghesia ecc... ”

Queste

parole sentite da Don Tellarini, nel loro contesto vero suonano in altro

modo.

In

un memoriale d'autodifesa, il Garavini scrisse di quell'esortazione

rivolta ai manifestanti durante il comizio pomeridiano del 9 giugno, che

era di non approfittare della circostanza (perché lo sciopero generale

era "il solo giorno che passa"), ma a "colpire in

pieno petto la borghesia coll'unità proletaria e colla solidarietà",

per mezzo delle organizzazioni economiche e del suffragio universale.

Poi

intervenne Mossotti.

Secondo

testimonianze di parte (il pretore, il sig. Anselmo Alberani e il parroco

Don Tellarini avrebbero udito con le loro orecchie), i due avrebbero

incitato alla distruzione e alla devastazione:

altre

frasi che avrebbero sentito erano

-

Tutti compatti: chi è con noi e contro di noi lo

conosceremo domani. I padroni siete voi, fate quello che volete –

armatevi (Mossotti)

-

"Prendete da tutti ciò che volete"

(un anarchico)

-

"No, solo dai borghesi, rispettate i

commercianti.

Il vostro nemico è la borghesia" (il sindaco)

Alcuni

anarchici avrebbero gridato "Abbasso il Tricolore!" che era

stato issato a mezz'asta lì sopra il Municipio per i fatti di Ancona.

Dalla folla

galvanizzata durante il comizio si sentì anche qualcuno gridare

"Viva

il Comunismo! Viva la rivoluzione”.

|

|

Assalto

alla stazione per interrompere le comunicazioni

Il Circolo

Monarchico di Alfonsine

distrutto: a terra i resti del bigliardo.

Sul muro le scritte

"W Masetti" "M l'esercito".

A sinistra il manipolo di carabinieri di Alfonsine con i loro cavalli a

controllare i danni subiti dal Circolo Monarchico, dopo i giorni caldi; a destra alfonsinesi in

posa, forse gli stessi della rivolta.

|

Ore

19

Terminato

il comizio, dalla

folla si udirono grida: "Bene! bene! Evviva la rivoluzione! Abbasso

la borghesia!" e poi "Alla stazione! Alla stazione!"

Si formò un

corteo spontaneo con alla testa gli anarchici (ma secondo la denuncia

della polizia "dirige il tutto Mossotti e, pare, anche il Sindaco")

che dalla piazza si avviò lungo Corso Garibaldi. Una specie di orda

selvaggia che questa volta arrivò alla stazione, saccheggiò da un

casetto alcune barre di ferro e divelse un tratto di ferrovia, oltre alla sistematica rottura dei fili di telegrafo

e telefono.

Sempre al

suono dei corni e alla luce delle torce a vento,

i manifestanti tornarono in Piazza Monti. La scena

doveva essere impressionante.

La folla si recò

poi al Circolo Monarchico (o Circolo Cittadino) che era lì a due passi

(oggi quel palazzo è detto "Palazzo Marini" ed è stato

ristrutturato e donato al Comune di Alfonsine).

“Sfondata

la porta (la descrizione è del parroco) con leve e grossi pali,

salirono nella sala superiore dove c'era un bigliardo e lo gettarono

intero dalla finestra. Volarono fuori le immagini del Re Vittorio Emanuele

III e della Regina d'Italia. Poi sedie, tavolini di marmo, bicchieri: si

vedevano i giovani afferrare bottiglie piene di liquori d'ogni colore e

sbatterle contro le colonne con battute ironiche e imprecazioni. L'aria

era satura di vapori alcolici. Cadendo al suolo il bigliardo si spaccò in

mille pezzi."

Oltre

all'aspetto distruttivo e rancoroso (furono

gettati dalla finestra del secondo piano del Circolo Monarchico un

biliardo, sedie e ogni suppellettile) qui troviamo anche l'aspetto ironico

e giocoso con la defenestrazione dei quadri del Re Vittorio Emanuele III e

della Regina: "Abbiamo buttato giù la monarchia" - gridò

qualcuno con quel pizzico di ironia tipica degli alfonsinesi quando

vogliono sdrammatizzare qualche evento.

Fu

questo uno dei tanti riti simbolici che segnarono molti aspetti della

rivolta, spesso oscillante tra il grottesco e il giocoso.

|

| Assalto

alla chiesa

La chiesa Santa Maria di

Alfonsine dopo il saccheggio

Si notano i

resti del falò. Gente di Alfonsine in posa per la foto. Nello sfondo la

locanda "Al Sole" di Fed (Bonafede Minarelli) e Susanna Garavini

(sorella del Sindaco). poco più avanti si intravvede la Bettola dei Cicconi

(e' betulè): una delle tante osterie della piazza di Alfonsine

|

20,30

Giovani

adolescenti scoprirono per la prima volta l'ebbrezza della festa

Per

una volta fuori dallo stato di necessità e miseria, anche i bambini e gli

adolescenti furono protagonisti, sempre in prima linea a godersi

l'ebbrezza della festa.

Arturo

d'la Canapira (n.1900 - m.2002), che allora aveva 14 anni, ha raccontato

che lui e una sua amichetta erano entrati dentro al Circolo Monarchico

durante il saccheggio.

Impossessatisi

di una bottiglia di liquore se la bevvero.

Il

parroco don Luigi Tellarini che stava guardando attraverso le persiane

chiuse della finestra della canonica così descrive la stessa scena:

"Si

vedevano i giovanetti, con un accanimento indescrivibile, afferrare

bottiglie piene di liquore d'ogni colore e sbatterle contro le colonne

della casa di fronte con gioia così pazza e con tale ironia che faceva

fremere d'orrore e l'aria era talmente satura di odore alcoolico da non

potersi descrivere."

Fu assalito

l’ufficio delle poste, poi anche quello del telegrafo e del telefono che

erano collocati al pian terreno, in alcune stanze del

Municipio.

L'assalto

alla chiesa

La folla si spostò poi nel piazzale della chiesa, preceduta da uno stuolo

di ragazzi festanti.

I manifestanti si

arrestarono davanti alla porta laterale della chiesa e iniziarono una

sassaiola contro i vetri della canonica. Con grossi pali un gruppo di

anarchici ne abbattè la porta: entrati gridarono "in

dov'el clu c'cmanda!" (dov'è quello che comanda?".

Passarono quindi in sacrestia e appiccarono il fuoco ovunque: tre grandi

armadi pieni di arredi sacri, il banco che serve ai sacerdoti per mettere

gli apparati, gli sgabelli, le porte, le panche e le statue.

In chiesa furono

incendiate le grosse porte esterne, i confessionali e un gran mucchio di

sedie (160), che appartenevano al sacrestano Antonio Pattuelli (Patvèl).

I banchi di noce

massiccio furono ammucchiati all'esterno, spaccati e fu fatto un gran falò.

Nel rogo finirono anche varie statue di legno:

il San Giuseppe e

il Sant'Antonio e l'Addolorata, opere degli antichi Graziani di Faenza,

poi la statua della Beata Vergine di Lourdes, San Francesco Saverio, la B.

V. del Rosario.

Gran parte della

gente assistette muta e stupefatta, in lontananza, ma nessuno osò fermare

il gruppo di devastatori, probabilmente anarchici, ma non solo.

Il sindaco accorse

davanti alla chiesa per esortare i più scatenati a non commettere tali

eccessi.

Poi fu trascinato

via da sua moglie e dall'assessore Dradi, che temettero per la sua

incolumità.

Il gran falò durò

parecchie ore: una folla festeggiava intorno cantando inni

rivoluzionari e anarchici. Si udirono frasi come "Viva la

rivoluzione sociale!", non solo dagli anarchici ma anche dai

repubblicani e dai socialisti.

|

| I

carabinieri restano chiusi in caserma

Caserma dei carabinieri

di Alfonsine in Corso Garibaldi

|

Il delegato di

Pubblica Sicurezza si era dato ammalato fin dal pomeriggio, fuggito nel

giardino del Dott. Filose medico condotto del centro. Questi lo trovò

sotto un albero in preda al panico, a febbre, a vomito... Il dottore lo

accompagnò all'ospedale dove fu colpito da dissenteria.

I Carabinieri a

cavallo erano in 13 e rimasero chiusi nella caserma in fondo al Corso

Garibaldi, con le porte barricate: il maresciallo, quando venne a sapere

dell'incendio della chiesa sarebbe voluto uscire.

Il dott. Filose lo

dissuase dicendogli "che era assurdo contrastare le migliaia di

persone intente alla distruzione".

ore 22

Alle 22 arrivò il

Pretore che guidò i carabinieri alla chiesa per aiutare i volontari a

spegnere l'incendio nella sacrestia,"mentre i facinorosi si

trovavano ancora in piazza attorno al falò"

Alle 23 il fuoco

ardeva ancora dentro la chiesa, in diversi punti, sul sagrato (e questo

era il rogo maggiore), in sacrestia e anche nel cortile interno.

Il parroco e la

sorella riuscirono a fuggire a casa del cappellano Don Serafino Servidei

che abitava a poche centinaia di metri metri.

Poi a mezzanotte il

parroco tornò e trovò gli stessi che avevano fatto quel disastro che si

offrirono di spegnerlo. Lui fece buon viso a cattivo gioco e per tenerseli

buoni offrì loro un fiasco di vino.

“Era di poco

passata la mezzanotte e quasi tutti se ne erano andati al riposo; pochi

restavano ancora i quali, appena mi videro e certi di essere da me

riconosciuti, vigliaccamente si profersero di fare opera di spegnimento,

mentre poi essi medesimi erano di quelli che dianzi avevano appiccato il

fuoco. Ricordo benissimo che io, sia perché li ritenni veritieri, sia per

cattivarmi l'animo loro, ebbi il pensiero di offrire loro alcuni fiaschi

del mio vino migliore. All'una erano tutti a dormire."

Ma il parroco sentì

ancora qualcuno che si avvicina al campanile, deciso a suonare le campane:

“Poco dopo, nel cupo silenzio, interrotto soltanto dal continuo

abbaiare dei cani, scorgo altre due ombre avanzarsi verso la Canonica: non

fui capace di riconoscerli... Andiamo sul campanile, dice l'uno di essi,

andiamo a suonare il campanone. Mi corse un brivido per le vene. Mi

precipito allora ad avvertire la sorella che era andata a riposare,

prevenendola ed assicurandola a non aver paura: era tanto terrorizzata! E

le campane cominciano a suonare nella notte triste e lugubre, non già per

invitare i fedeli alla preghiera e al sacro tempio, ma per avvertire che i

rivoluzionari erano essi padroni del campo!!” |

|

| Nuovo

assalto alla chiesa

Chiesa Santa Maria di

Alfonsine

Questa è

l'ancona (tabernacolo in legno) al centro dell'altare su cui era incastonata

la ceramica della Madonna delle Grazie.

Ceramica della Madonna delle Grazie di Alfonsine

Questa è

una ceramica del '500 ancora esposta nell'attuale chiesa parrocchiale Santa

Maria di Alfonsine. Durante la Settimana Rossa subì alcuni spari nel

tentativo di distruzione da parte dei manifestanti. I colpi lasciarono

alcuni segni ancora visibili, ma il quadro non si ruppe. Questo fatto

divenne una leggenda alfonsinese.

Il

quadro superò anche la distruzione totale della chiesa avvenuta durante la

seconda guerra mondiale.

Chiesa Santa Maria di

Alfonsine

(fototeca

Archivio Istituto Storico della Resistenza di Alfonsine)

Interno

della chiesa prima del saccheggio della Settimana Rossa. Si

notano i lunotti con vetrate da cui arrivava la luce

L'immagine di S.

Andrea,

da

un quadretto di un'altra chiesa italiana

E betulè

La bettola dei Minguzzi

(detta dei Ciconi). Si tratta di un chiosco-osteria della famiglia

Minguzzi, posto di fianco alla chiesa.

Qui

sopra la foto di

Antonio Minguzzi

uno dei figli di Ciconi. All'epoca dei fatti era il bambino dodicenne

di cui parla don Tellarini. Sarà poi il babbo della maestra Maddalena

Minguzzi.

Il

caffé degli anarchici detto “dla Niculéna”

|

E’

il giorno del nuovo assalto alla Chiesa Santa Maria: ateismo, spirito

pagano e superstizione, bambini festanti in prima fila, donne danzanti con

i vestiti del prete.

Al di là della violenza e della furia sacrilega di qualcuno,

ci fu anche la magia di un carnevale fuori stagione e tutto da

inventare.

Ore 4

I

prodigi della S.S. Vergine Maria

Sopra l'ancona (tabernacolo in legno) del coro, ad un’altezza

di circa cinque metri, circondata da una bella cornice, era collocato un

quadretto di terracotta raffigurante la B. V. delle Grazie col Bambino.

I rivoluzionari che erano saliti sui gradini dell'altar maggiore,

cominciarono a tirare colpi di sasso contro l'immagine: il quadretto,

appeso ad un cordoncino, dondolava, ma non si spezzava: non cadde.

I colpi

lasciarono alcuni segni ancora visibili.

Luigi

Tazzari, conosciuto con il soprannome di Gigiò d'Mignac, componente della

banda comunale e del coro nelle Funzioni religiose entrò in chiesa,

deciso; la nicchia era troppo in alto per potervi arrivare. Gli venne

un'idea: andò nella adiacente casa del sagrestano, Patvel, si fece dare

un tavolino, vi salì, ma non bastava; pensò allora di mettere su quello

una scala, non bastava ancora; ne mise un'altra, aiutato dal sagrestano

stesso e dall' amico Domenico Pirazzini, Minghì d' Stasiol; le si avvicinò

di più, in modo già sufficiente per poterla afferrare e, con grande

sforzo, pur rompendo il nastro che la decorava, riuscì a rimuoverla e

portarsela via.

Il

Parroco stesso, Don Tellarini, alquanto spaventato, lo aveva esortato

insistentemente a non rischiare. Incolume, Gigiò scese dalla scala,

nascose tutto sotto la camicia e, munito di un grosso bastone per

difendersi da eventuali assalitori, si incamminò per Via Borse. Presso la

casa Gessi fu bloccato da gente armata, ma lui riuscì a cavarsela,

arrivare in Via Stroppata, all'abitazione di Don Michele Pirazzini,

informarlo che la chiesa stava bruciando e consegnargli il suo prezioso

tesoro. Erano le quattro del mattino di quel memorabile 11 giugno del

1914. Virtù e forza di una grande fede che Gigiò conservò sempre. Alla

sua morte, oltre al bocchino del trombone, il fedele amico per quarantadue

anni, sul petto volle una immagine della "sua" Madonna. Così ha

raccontato la figlia Augusta.

Questo

fatto divenne una leggenda alfonsinese

Questa storia raccontata dal parroco diventò di dominio pubblico e fu

trasmessa di generazione in generazione, alimentando così una vera e

propria leggenda alfonsinese.

Un’altra

leggenda, legata a quei giorni, riguardò una donna

che, durante il saccheggio della chiesa, si mise davanti al quadro della

B. V. delle Grazie col Bambino e chiese di avere un segnale dell’esistenza

della Madonna. Quella donna era incinta: pochi mesi dopo le nacque una

figlia che era priva del braccio sinistro, tanto che fu soprannominata

dagli alfonsinesi “la moncaréna”.

Ore 7

Fin dal

mattino ripresero gli atti vandalici contro la chiesa.

Fu

distrutto l'organo della ditta Strozzi di Ferrara, che era fatto di 800

canne in stagno nella facciata, e altre di piombo e di zinco.

Un

gruppo dei più esagitati scaraventò di nuovo sulla piazza altre panche,

statue e suppellettili per alimentare un nuovo falò. Non tutta la

popolazione li seguì, ma non erano certamente in pochi; ad Alfonsine gli

anarchici erano un numero considerevole; ad essi si unirono anche i “mazziniani

intransigenti” e i socialisti rivoluzionari.

Durante

il saccheggio della chiesa si videro donne, uomini e ragazzi inscenare una

festa zingara con danze e musiche davanti al falò.

Molti

ragazzi si vestirono con camici, cotte e stole, e le donne con tovaglie da

altare e biancheria d'ogni sorta.

Poi tutti

a ballare nella festa dionisiaca davanti al fuoco alimentato con le

suppellettili e le statue della chiesa.

Li

accompagnava una musica tribale suonata con le canne dell'organo.

Infatti

dopo aver distrutto l'organo della chiesa, i saccheggiatori avevano tolto

dal loro posto le magnifiche canne di stagno, di piombo e di zinco (in

tutto circa 800);

poi le avevano date ai bambini della piazza che le fecero suonare

soffiandoci dentro.

‘Suonando

a tutto fiato- così descrisse la scena don Tellarini - corrono

nella piazza e incomincia allora quella musica barbara, quella nenia che i

poveri Selvaggi dell'Africa sogliono fare durante le loro feste

cannibalesche’ ‘Suonando

a tutto fiato- così descrisse la scena don Tellarini - corrono

nella piazza e incomincia allora quella musica barbara, quella nenia che i

poveri Selvaggi dell'Africa sogliono fare durante le loro feste

cannibalesche’

"E

malet da j azident" di S. Andrea

Uno dei

saccheggiatori stava tentando di colpire l'immagine di S. Andrea, per

spezzarla e distruggerla: un quadretto di legno scolpito che ritraeva il

santo cappuccino in atteggiamento devoto, con la corona in mano e la

bisaccia che gli pendeva davanti e di dietro a mo' dei frati questuanti.

A forza di colpi

contro il quadretto appeso al muro, stava per tirarlo giù, quando arrivò

di gran corsa un compagno il quale, con fare disperato, gli disse:

Ma cosa fai? -

Che faccio? - rispose l'altro meravigliato.

Ma non vedi che

è S. Andrea? Se S. Andrea apre il sacchetto degli accidenti, non

siamo rovinati?

(Il dialogo avvenne

in romagnolo: Se sant'Indrei l'arves e malet da i azident, an sen arvinée?).

Così il quadro di S. Andrea, a cui la credenza popolare attribuiva da

sempre facoltà iettatorie, si salvò; ma solo fino al 1945, quando la

vecchia chiesa andò distrutta con la guerra, e tutto l'arredo fu perduto

per sempre.

Furono però

spezzati i candelieri, il battistero e l'altare; bruciati gli arredi

sacri, rotte le cassette delle elemosine.

Fu forzata la porta

di casa del parroco e rubata l'argenteria, l'ostensorio, l'archivio, abiti

e una cassa di candele.

Armati di pistole e

fucili spezzarono tutti i vetri (circa 300) del coro, dei lunettoni e del

teatro parrocchiale.

Il saccheggio

continuò per tutta la mattinata.

Il parroco si era

rifugiato a Fusignano, dai suoi famigliari: “Ricordo che

nell'allontanarmi dalla piazza, passando avanti alla bettola dei Minguzzi

(detta dei Ciconi), uno dei figli, Antonio, mi seguì per spiare ove

andavo a rifugiarmi ed io dovetti fare parecchi giri e parecchie svolte

per fargli perdere le mie traccie. Come infatti così avvenne”.

Il

parroco tornò ad Alfonsine:

“Mi

premeva assai constatare quale sorte avevano corso le mie personali

suppellettili di casa e infatti solo, solo mi avviai verso la piazza. In

prossimità delle scuole comunali vidi venirmi incontro il capo dei

rivoluzionari, Mossotti Ferruccio.

Era rosso in viso, aveva gli occhi fuori

dell'orbita che sprigionavano scintille di fuoco, procedeva dondolando la

sua persona a destra e a sinistra: l'ho ancora presente alla mente: si

fermò, mi diede una terribile occhiata e passò oltre.

Giunto che fui presso il Caffé degli anarchici, detto il Caffé della

Nicolina, scorsi una moltitudine di persone che stava

ai tavolini a godersi il fresco, ed a contemplare la scena sorbendo il

caffé e centellinando bicchierini di liquori

con un'allegria indescrivibile.

Appena

mi videro fecero un gesto di sorpresa e ricordo uno che disse: Bé! non è

mica fuggito! Ma se è ancora qui!, e tutti gli occhi si appuntarono su di

me.

Io

tirai innanzi per la mia strada”.

|

| Assalto

alla pretura e incendio del Municipio

15 giugno: il

municipio di Alfonsine incendiato

(fototeca Archivio Istituto Storico della

Resistenza di Alfonsine)

Si vede che

è stato tolto l'orologio del municipio in alto.

La

foto fu pubblicata sul Resto del Carlino del 17 giugno 1914

|

Ore

8,30

Alcuni

dei più esagitati decisero di assaltare la sede della Pretura, che si

trovava in un locale al piano terra del Municipio.

In

quei giorni, l'Amministrazione Comunale socialista aveva deciso di avviare

lavori per un ingrandimento del Palazzo Municipale: ciò perché con il

nuovo sistema elettorale i consiglieri erano passati da 23 a 30 e non

c'era più spazio nella vecchia sala consiliare.

Di

fianco al Municipio c’erano le impalcature dei muratori per erigere il

fabbricato. Usando alcuni di quegli attrezzi fu sfondata la porta della

pretura e incendiati tutti i documenti. Poi l’incendio diminuì e si

spense lentamente.

Il

sindaco Camillo Garavini si trovava al Circolo Socialista, di là

dall’argine del Senio, con gli altri assessori lì riuniti per decidere

cosa fare nelle giornate successive: la linea fu di lasciar fare oppure

sarebbe stata guerra civile

(era questa la vecchia strategia di

Giolitti), ma qui indica

che i dirigenti socialisti erano assolutamente contro ciò che la massa

della gente stava determinando. Quando seppero dell'incendio si recarono tutti in

piazza.

Garavini

scrisse una lettera a Giovanni Bacci, che era a Ravenna: il messaggio

venne affidato ad un giovane ciclista, il quale fu fermato a Porta San

Biagio dai soldati (si ricordi che Ravenna si trovava in stato d'assedio)

e non poté portare a compimento la propria ambasciata. Questo il testo:

"Caro

Bacci, qui imperversa la violenza della folla contro le cose. Temo che

degenererà contro le persone. La chiesa e il municipio vennero

incendiati, la situazione più che grave è disperata. Noi facciamo del

nostro meglio, siamo fra la massa, ma oramai il movimento è

irrefrenabile. Prima di sera sarebbe indispensabile la tua presenza e

quella di [Umberto] Bianchi per tentare di pervenire l'incognita di questa

notte" (Carte Ricci, "Lettera di Camillo Garavini a Giovanni

Bacci [ma Alfonsine], s.d. [ma 11 giugno 1914]. In copia presso l'AISREC.

Questa appare anche su un articolo del 24 giugno 1914 del "Giornale

del Mattino" dal titolo "I 'misteri' di Alfonsine e le accuse

del'Carlino"

I dirigenti socialisti alfonsinesi furono quindi

assolutamente contrari a ciò che la massa della gente stava determinando.

La

vicenda di Garavini è emblematica come quella di tanti altri dirigenti

politici e sindacali, socialisti e repubblicani: per quanto moderati, si

lasciarono contagiare, almeno in un primo momento, dall'esaltazione

rivoluzionaria, finendo poi per restare soggiogati dagli avvenimenti.

|

| Il

sindaco si dichiara impotente a controllare la folla

|

Lì

il dottor Filose si avvicinò al sindaco e gli disse

- "Questa è anarchia!"

Al

che il Garavini rispose: - "Non ho più alcuna autorità per

trattenere la folla".

Il

signor Bruto Marini (Maré) e il signor Monti chiesero al sindaco: - “Perché

non impedite tutto questo?", ma non ebbero risposta.

Poi

Garavini si rivolse alla gente gridando loro:

-

"Se c'è la rivoluzione abbiamo vinto: non fate altri vandalismi!" |

| Assalto

alle case private

....

dai Marini

Bruto Marini |

ore

10

Altri nuclei

di rivoltosi capitanati da Mossotti si recarono nelle abitazioni dei più

ricchi del paese e sequestrarono beni alimentari, a volte con

l'intimidazione delle armi.

A casa di

Violani, (Pasaré) il mugnaio, sequestrano 98 quintali di farina. Presero

“in prestito” anche l'automobile con cui il Mossotti si sposterà poi

da un punto all'altro del paese.

Andarono poi

alla Villa di Maré, antico palazzo in Corso Garibaldi dove alloggiava il

sig. cav. Bruto Marini e il suo fattore Luigiò (Luigi Randi). Quando i

rivoltosi arrivarono, il Marini non oppose resistenza, ma ordinò ai suoi

dipendenti di spalancare le porte e ricevere a braccia conserte. Lasciò

prendere un po' di vino qualche sacco di farina. Pare che prelevassero al

fattore Luigi Randi i denari che aveva in tasca e l'orologio, ma non

recarono danni. (I Marini dopo quell’esperienza vendettero tutte le loro

proprietà: 48 poderi più la villa e la cantina).

|

| ...

dai Massaroli |

Si

recarono alla villa dei Massaroli nei Sabbioni alla sinistra del Senio,

(la Villa della Marchesa Giuditta Gallerani Passeri in Massaroli) che sarà

poi, nel dopoguerra, adibita ad Asilo Parrocchiale e poi abbattuta e

trasformata in un condominio negli anni ’70). Qui furono lasciati

entrare. Ottennero del denaro e se ne andarono senza fare

danni.

|

| ...

dagli Alberani

|

"As

cavarèn la fàm

/ cun la pignata d'j Alberàn"

Alla casa della famiglia del Dott. Anselmo Alberani, uno

dei più ricchi proprietari terrieri di Alfonsine, in via Reale (dove oggi

c’è la fabbrica di trasformazione “Contarini”) un gruppo guidato

dal capo degli anarchici locali, armato di mannaia, mazze di ferro e

bastoni scavalcò il cancello e fracassò tutto per entrare.

Ad

Anselmo Alberani fu puntata una pistola al petto e, sopra il suo capo, un

giovane teneva sospesa un'accetta, (secondo la testimonianza dello

stesso Alberani, quindi di parte).

Fu

perquisito, gli furono tolti i denari, fracassati tutti i mobili della

casa, specialmente quelli della stanza matrimoniale. Requisirono tutto ciò

che era commestibile.

Portarono

via un gran pentolone che stava sulla tavola imbandita per il pranzo, e

come trofeo lo portarono alla testa del corteo, di ritorno lungo “e

stradò”, ritmando in coro:

"As

cavarèn la fàm cun la pignata d'j Alberàn".

(testimonianza

Filippina Tamburini, su racconti della nonna)

I

ragazzini festanti precedevano la folla, rendendo almeno un po’ più

giocosa e allegra la festa della rivoluzione.

|

| ...

da Violani |

A

casa di Violani, il mugnaio, sequestrarono 98 quintali di farina marca 2°.

Presero anche l'automobile, con cui il Mossotti si sposterà da un punto

all'altro del paese |

| ...

dai Mingazzi |

Andarono

dai Mingazzi, dove vennero sequestrati 45 quintali di grano, vino e

denari. Fecero molti danni. |

| ...

dai Faggioli |

Da

Faggioli asportarono 30 quintali di grano. |

| ...

da vari bottegai |

Da

bottegai come la sig. Carolina Mirri, sul ponte nuovo, presero salami e

prosciutti, da Antonio Ricci requisirono armi, benzina, cartucce per

pistole e fucili, dal ramaio Grazioli, in piazza Monti, presero tutte le

catene di ferro che servirono per sbarrare le strade. A tutti dicevano di

mettere nel conto del Comitato e del nuovo governo. |

|

I

magazzini del popolo

Alla

sinistra del Municipio si vede il foro annonario, dove vi erano anche

magazzini del comune, oltre a negozi affittati ai privati

La

lapide a ricordo dell'Albero della Libertà del 1849.

(Il

punto esatto è davanti al ristorante-albergo "Gallo",

esattamente sopra al dosso rallenta-traffico)

Quella

vecchia lapide, in cui si ricorda l'albero della libertà, fu

posta nel 1904 quando Alfonsine fu governata per la prima volta da

una giunta di sinistra composta da socialisti e repubblicani. Durante la

ristrutturazione di una strada a cui diedero nome "via Giordano

Bruno", gli operai urtarono una vecchia radice rimasta sotto il

terreno della strada fin dai tempi dei loro nonni, quando in nome di

Mazzini e Garibaldi avevano fatto la rivoluzione sostenendo la Repubblica

Romana e piantando proprio in quel luogo l'"albero della

libertà".

La

Repubblica Romana fu annientata, l'Albero della Libertà fu abbattuto e i

sogni degli alfonsinesi riposti nel cassetto in attesa di tempi

migliori.

Il

tutto era durato appena 5 mesi da 9 febbraio del 1849 al 5 luglio dello

stesso anno,

Ma

in quei cinque mesi attorno a quell'albero di Alfonsine vi furono

matrimoni laici, in cui i promessi sposi girandovi attorno

così recitavano:

Sotto

quest’Albero / Di verdi foglie,

O cari amici, / Questa è mia moglie.

Sotto a quest’Albero / Bello e fiorito,

Questi, il vedete, / E’ mio marito

E

alla fine erano marito e moglie!

Quella

radice era tutto ciò che rimaneva di quell'albero e

lì sopra

fu posta la lapide.

|

Tutto

venne portato nel foro annonario presso le Pescherie di piazza

Monti, dove fu istituito un "magazzino del popolo" per

provvedere all'approvvigionamento della popolazione. Una parte di questi

beni di prima necessità fu lasciata all'ospedale, perché serviva

agli ammalati. Un'altra

parte di generi alimentari (prosciutti, farina) fu distribuita alla gente

radunata nella piazza. Il rimanente fu immagazzinato nel foro annonario,

per poter rivendere a prezzi calmierati, onde evitare speculazioni

possibili per i beni di prima necessità, che in quel periodo si sarebbero

potute verificare. Le

gente gridava "Viva il comunismo (secondo il

parroco, che scrisse le sue memorie qualche anno dopo), viva la

rivoluzione!" Qualcuno fra la gente esclamò: - “Oh se

durasse sempre così!"

La

rivoluzione come una festa

In

quella frase "Oh se durasse sempre così" s’intravede

lo stato di ebbrezza e felicità in cui si trovarono quegli uomini, donne

e ragazzi, per l'eccitazione di vivere una situazione collettiva di

euforia rivoluzionaria, e la consapevolezza nello stesso momento che non

durerà tanto, ma che importa, conta l'intensità delle esperienze forti,

e non la durata.

Si

videro in giro crocchi di persone non più preoccupate ma allegre: il

paese assunse un aspetto festivo, si discuteva facendo pronostici

sull'esito della rivoluzione in Italia. Alcuni ritornarono con la memoria

al 1849, quando i loro nonni, nella stessa piazza, avevano piantato

l'albero della libertà.

Dal

diario del parroco Don Tellarini: “Ed era uno spettacolo veramente

singolare e comico assieme vedere quella folla andarsene con sacchi sul

dorso, con prosciutti sotto le braccia e pane e vino ed ogni ben di Dio.

Anche un ragazzetto, soprannominato Baratieri, orfano di padre e di

famiglia veramente povera, che di giorno faceva servizi al parroco,

anch'egli chiese di andare a prendere la sua parte ed infatti si ebbe un

bel prosciutto.”

Anche

i repubblicani furono trascinati in quel clima che prefigurava la nascita

della Repubblica.

Pieno

d’orgoglio ed euforia il repubblicano Beno Gessi, veterinario, fu

inviato dal Comitato Rivoluzionario con la sua moto a Fusignano e nei

paesi vicini a diffondere la notizia della presunta rivoluzione.

Il

Gessi, col cognato Ferruccio Mossotti e il fratello Mino

Gessi, fu tra gli attivisti della rivolta di Alfonsine e qui

ebbe il compito di staffetta: tentò di convincere anche i fusignanesi a

sequestrare le armi per andare a Ravenna, a liberare gli amici circondati

nel cortile della casa del Popolo. Così anche a Fusignano la folla si

scatenò al grido

“Facciamo come quelli di Alfonsine!”

('Gli

avvenimenti fusignanesi della settimana rossa 9-10 e 11 giugno 1914,

ricordati dal sottoscritto che vi partecipò personalmente e con funzioni

direttive', s.l., marzo 1917, [p.7] di Pino Grossi)

|

| La

requisizione delle armi

Giacomo

Gessi

|

Ore

13

Il Comitato

rivoluzionario decise che si dovevano requisire tutte le armi. Aderirono

tutti, secondo la testimonianza di Alberani - monarchico e del maestro

Ballardini - repubblicano.

L'obiettivo era organizzare una spedizione su Ravenna per la liberazione

dei prigionieri della Casa del Popolo. Questa fu la voce che circolava.

In realtà a

Ravenna fu attuata una rapida uscita dalla cavalleria per disperdere

i dimostranti, i quali si erano sì rifugiati nella Casa del Popolo. Ma quando

i soldati furono passati, tutti uscirono tranquillamente.

(Alla sera,

terminata la rivolta, tutte le armi furono restituite)

|

| Minacce

ai Carabinieri e secondo incendio del Municipio

Caserma

dei Carabinieri,

in Corso Garibaldi.

Andò distrutta con l'ultima guerra.

|

ore

15

Una folla

sfilò minacciosa e armata di fucili davanti alla caserma dei

carabinieri in fondo al Corso Garibaldi

ore 16

In

Municipio intanto qualcuno cercava di salvare documenti e oggetti: erano

il sindaco Garavini, con il segretario comunale Avv. Samarelli e suo

figlio Pasquale, il capoufficio Massaroli, il rag. Melandri e pochi altri

cittadini, che riuscirono attraverso le fiamme a salvare tutti gli atti

dello Stato Civile e parte dell'Ufficio di Ragioneria; si salvò anche

interamente la Posta, il Telegrafo e l'Esattoria Comunale. Accortisi però

di ciò i rivoltosi ripresero ad incendiare.

Questa volta il fuoco si propagò fino al primo piano e il mezzanino.

Tutto andò distrutto. Alla sera (ore 21) caddero anche i tetti.

|

| Progetto

di assalire la caserma dei carabinieri |

ore

17

Un gruppo di

rivoltosi discusse come dare l'assalto alla caserma dei Carabinieri.

Coloro che abitavano vicino alla caserma (tra i quali il dott. Filose)

furono sollecitati ad allontanarsi per permettere di sparare dalle loro

case. Si decise che una delegazione di cittadini benestanti avrebbe dovuto

parlamentare con i carabinieri per ottenere il disarmo, prima di dare

l'assalto.

|

| Il

comportamento dei 13 carabinieri |

Durante

tutta questa giornata i tredici carabinieri non uscirono mai dalla

caserma. Erano troppo pochi e rimasero a difesa del presidio, che, avendo

due entrate, una anche sul retro verso l'argine del Senio, con fienile e

scuderia per i cavalli, necessitava di tutti i militi presenti per la

difesa. |

| Fine

della rivolta |

ore

20

Il Sindaco aveva ricevuto, fin dalle ore 17, dalla Confederazione del Lavoro l'ordine che lo sciopero

era sospeso dalla mezzanotte.

Nessuno del

Comitato Rivoluzionario se la sentì di propagare una tale notizia.

Fu

proprio il sindaco Garavini in prima persona a dichiarare alla folla,

anticipando di quattro ore l’orario, che da quel momento, ore 20, lo

sciopero era cessato, accompagnandolo con la frase "Siamo stati

traditi!"

(secondo il parroco Don Tellarini - ma non sembra credibile che l'abbia

detta proprio Garavini, molto più probabile che sia stato qualche altro

socialista o anarchico. Anche perché in un suo memoriale il Garavini

sostenne di aver fatto il possibile per contenere gli eccessi degli

scioperanti e cita, tra gli altri episodi, quello di aver annunciato per

le ore 20 la fine dello sciopero, tacendo il fatto che invece

l'indicazione era a partire dalla mezzanotte).

Questa

fu, infatti, la posizione di Mussolini, allora socialista rivoluzionario,

sostenitore e attivista alle manifestazioni e agli scioperi per la zona di

Milano, che accusò la Confederazione Generale del Lavoro di aver tradito

le aspettative del popolo.

La

gente però si sentì veramente tradita. Quasi tutti ad ogni modo

obbedirono e tornarono a casa tra i mugugni. Restarono i più arrabbiati

che però, vistisi in pochi, si dileguarono, consci forse di aver compiuto

enormi atti vandalici, oppure rassegnati al fatto che la festa era finita.

I negozi riaprirono, la piazza Monti era deserta.

Il giornale

"Pensiero Romagnolo del giorno dopo cercava di attenuare l'amara

delusione scrivendo: "Lo sciopero è finito, la rivoluzione è

cominciata!" Ma era un'affermazione ben lontana dal vero. |

|

La

Giunta Comunale si riunisce nelle scuole elementari

Commento

e condanna del Sindaco Camillo Garavini

per le violenze dei giorni

precedenti

|

Il

sindaco riunì la giunta municipale (socialista) e dichiarò, sebbene

avesse sostenuto le manifestazioni dello sciopero generale, “la

totale condanna degli eccessi inqualificabili che subito stigmatizzammo

senza poter intervenire a porre un freno”. Dichiarò

quindi

nemici giurati dell’Amministrazione coloro che si lasciarono andare ad

atti vandalici.

"Assistemmo

impotenti alla distruzione della Chiesa, della Pretura, del nostro Palazzo

Comunale, alle interruzioni delle comunicazioni telegrafiche, telefoniche

e ferroviarie".

Denunciò il

mancato intervento della forza pubblica e raccontò del loro tentativo di

intervenire e delle minacce ricevute dai manifestanti; "fummo

financo minacciati per aver biasimato gli atti vandalici ed inconsulti che

la folla commetteva".

|

|

Arresti

Esuli

a San Marino

Profughi

politici a San Marino ritratti il 7 settembre 1914: da sinistra Brunetti

(repubblicano di Fabriano, Camillo Garavini (sindaco di Alfonsine,

socialista), Vincenzo Gironzi (repubblicano di Falconara), Umberto Bianchi

(socialista di Ravenna) ed infine i fusignanesi Renato Emaldi (studente

universitario, indipendente), e Giuseppe Grossi (impiegato comunale,

repubblicano)

|

Sabato

21 Giugno 1914:

200

soldati di cavalleria

Si

scatenò da parte dei conservatori e reazionari una campagna di

denigrazione contro le persone più in vista del Partito Repubblicano e

Socialista, come campagna in preparazione delle elezioni amministrative,

che si tennero ad Alfonsine e Ravenna, la domenica 26 luglio.

Camillo Garavini fu

ingiustamente accusato degli eccessi avvenuti nei giorni 10 e 11. E le

testimonianze del parroco Don Tellarini (e di altri) furono rilasciate, a

volte con qualche falsità e quindi non del tutto attendibili, certamente

anche per le elezioni imminenti.

La mattina di

sabato 21 giugno giunse da via Roma un reparto di ben 200 soldati di

cavalleria. I soldati alloggiarono in chiesa e il tenente colonnello

Riccordi prese il comando supremo. Iniziò così la retata. Furono

invase e perquisite le case di coloro per i quali c'era un mandato di

cattura. Molti però erano già in fuga. Riuscirono a fuggire il

sindaco Camillo Garavini a San Marino, Ferruccio Mossotti e Beno Gessi in

Svizzera.

Ci fu una serie

selvaggia di arresti, in tutto 19 (9 repubblicani, 5 anarchici, 5

socialisti). Tra gli arrestati, Giacomo Gessi,

fratello di Beno, che rimase in carcere a Pesaro per sei mesi.

|

|

Le

elezioni amministrative di Alfonsine

Municipio di Alfonsine durante

i lavori di ristrutturazione

|

La

domenica 26 luglio 1914 ci furono le elezioni amministrative comunali,

tutte giocate da parte dei conservatori sui fatti della “Settimana

Rossa”.

Ad Alfonsine

governava ancora una giunta socialista, anche se il sindaco era stato

costretto a fuggire a San Marino.

I Repubblicani

scelsero di astenersi non presentando alcuna lista per non intralciare gli

“amici” socialisti.

I liberali

conservatori non presentarono alcuna lista consapevoli di non poter

competere, e mirando all’insediamento di un commissario prefettizio,

come di fatto avvenne.

La vittoria della

lista dei socialisti, fatti passare per "sovversivi", fu totale:

30 consiglieri su 30.

|

|

Alberto

Alberani

primo sindaco fascista nel 1922

|

Ultimo

paradosso:

tutti

amnistiati per la nascita di una principessa.

I molti alfonsinesi

processati e condannati per quella rivolta, quelli che fuggirono in

Svizzera e quelli che andarono in carcere, dopo sei mesi, alla nascita di

una principessa reale, Maria Francesca di Savoia, ebbero un'amnistia generale e furono liberi.

La nuova amministrazione con a capo Camillo Garavini dopo

due anni fu commissariata. Riuscì comunque a realizzare la prima opera: la

ristrutturazione del Municipio.

Poi scoppiò la 1°

Guerra Mondiale.

Gli

alfonsinesi, di

leva o volontari, ("ah!...

quelli della settimana rossa") per punizione furono inviati quasi

sempre in prima linea.

Quando nel 1922

andò al potere il fascismo anche ad Alfonsine e il nuovo sindaco fu

Alberto Alberani (foto a destra), figlio dell’Anselmo Alberani già

citato, per molti di quelli della “Settimana rossa” fu dura, molto

dura.

Conclusione

Ad Alfonsine

durante la “Settimana Rossa” non ci fu neanche un morto. La violenza

fu simbolica, più contro le cose che contro le persone. Quella rivolta fu

un primo slancio creativo, un tentativo di essere al di là dei confini.

Ma per muoversi in

questa zona calda dell'evoluzione è necessaria una radicalità non più

ideologica e rancorosa (come c’era in gran parte in quei tempi), ma

biologica, cioè capace di attivare dall'interno del proprio corpo energia

e vitalità, (in alcuni momenti di festa di quei giorni sembra intravedere

che quegli alfonsinesi di un secolo fa in parte ci riuscirono).

Purtroppo

l'assortito banchetto delle ideologie anarchiche, socialiste e

repubblicane, che fece da cornice a questa rivolta, spinse in modo

accentuato verso il radicalismo ideologico.

Le successive

critiche e autocritiche cancellarono quasi completamente l'esperienza di

festa, carnevale e di voglia di vita che in parte aveva caratterizzato

quei giorni di metà giugno 1914.

La "settimana

rossa" passò alla storia come qualche cosa da dimenticare. Essa

fu rimossa completamente dalla memoria storica degli alfonsinesi di allora,

e di oggi.

|

torna

alla pagina iniziale della Settimana Rossa di Alfonsine

torna

alla pagina iniziale della Settimana Rossa di Alfonsine

|